目录

快速导航-

历史文化 | 古代黄河治理制度与水文化

历史文化 | 古代黄河治理制度与水文化

-

历史文化 | 生态视角下的宋明理学和谐思想

历史文化 | 生态视角下的宋明理学和谐思想

-

历史文化 | 中国古代税收公平思想的发展及启示

历史文化 | 中国古代税收公平思想的发展及启示

-

历史文化 | 宋育仁的“复古即维新”思想

历史文化 | 宋育仁的“复古即维新”思想

-

历史文化 | 中国古代人头税税制发展

历史文化 | 中国古代人头税税制发展

-

历史文化 | 从馆藏文物看明代监察制度

历史文化 | 从馆藏文物看明代监察制度

-

历史文化 | 民国时期万县桐油贸易(1917—1937年)

历史文化 | 民国时期万县桐油贸易(1917—1937年)

-

历史文化 | 旅蒙商活动对海拉尔地区的影响与启示

历史文化 | 旅蒙商活动对海拉尔地区的影响与启示

-

历史文化 | 英国都铎时代的流民政策及其影响

历史文化 | 英国都铎时代的流民政策及其影响

-

历史文化 | 北魏洛阳佛教兴盛与城市空间变化

历史文化 | 北魏洛阳佛教兴盛与城市空间变化

-

历史文化 | 中国非税收入征收的历史渊源及当代启示

历史文化 | 中国非税收入征收的历史渊源及当代启示

-

历史文化 | 近十年来柳诒徵研究综述

历史文化 | 近十年来柳诒徵研究综述

-

历史文化 | 明初中朝之间的“非礼”事件

历史文化 | 明初中朝之间的“非礼”事件

-

历史文化 | 抗战时期陕甘宁边区盐业建设

历史文化 | 抗战时期陕甘宁边区盐业建设

-

历史文化 | 左宗棠与哈密“左公柳”

历史文化 | 左宗棠与哈密“左公柳”

-

历史文化 | 清末新政对四川教育近代化的影响

历史文化 | 清末新政对四川教育近代化的影响

-

传统文化 | 蚩尤文化视域下的益阳梅山民歌溯源与乐态

传统文化 | 蚩尤文化视域下的益阳梅山民歌溯源与乐态

-

传统文化 | 新石器时代中国龙图腾的造型演变

传统文化 | 新石器时代中国龙图腾的造型演变

-

传统文化 | 考古发现中的古代龙形象

传统文化 | 考古发现中的古代龙形象

-

传统文化 | 天津妈祖文化与元代漕运的互动关系

传统文化 | 天津妈祖文化与元代漕运的互动关系

-

传统文化 | 釉色特征在瓷器工艺辨识中的应用

传统文化 | 釉色特征在瓷器工艺辨识中的应用

-

传统文化 | 传统文化对外传播路径

传统文化 | 传统文化对外传播路径

-

传统文化 | 甲骨文知识的普及与传播新途径

传统文化 | 甲骨文知识的普及与传播新途径

-

传统文化 | 设计理念的传承与创新

传统文化 | 设计理念的传承与创新

-

传统文化 | 国学研究在文化传承中的价值

传统文化 | 国学研究在文化传承中的价值

-

遗产保护 | 斗拱构件知识图谱的构建

遗产保护 | 斗拱构件知识图谱的构建

-

遗产保护 | 名人故居的时代价值和建设路径

遗产保护 | 名人故居的时代价值和建设路径

-

遗产保护 | 广东文化遗产保护现状及可持续发展

遗产保护 | 广东文化遗产保护现状及可持续发展

-

遗产保护 | 现代艺术设计中非遗元素的创新应用

遗产保护 | 现代艺术设计中非遗元素的创新应用

-

遗产保护 | 国家级非遗传承人记录工作的实践

遗产保护 | 国家级非遗传承人记录工作的实践

-

遗产保护 | 浚县非遗“泥咕咕”的活态传承

遗产保护 | 浚县非遗“泥咕咕”的活态传承

-

遗产保护 | 非遗音乐中的地域性特征与文化表达

遗产保护 | 非遗音乐中的地域性特征与文化表达

-

遗产保护 | 《诗经》中植物文化传承的保护与发展

遗产保护 | 《诗经》中植物文化传承的保护与发展

-

遗产保护 | 玉林市非遗的数字化传播

遗产保护 | 玉林市非遗的数字化传播

-

遗产保护 | 乡村旅游背景下徽州传统村落文化遗存

遗产保护 | 乡村旅游背景下徽州传统村落文化遗存

-

遗产保护 | 长影步行街的外部空间改造

遗产保护 | 长影步行街的外部空间改造

-

遗产保护 | 内蒙古非遗在旅游发展中的传承与利用

遗产保护 | 内蒙古非遗在旅游发展中的传承与利用

-

遗产保护 | 文旅融合视野下苏州园林品牌化发展

遗产保护 | 文旅融合视野下苏州园林品牌化发展

-

遗产保护 | 中国文旅品牌定制字体设计特征

遗产保护 | 中国文旅品牌定制字体设计特征

-

遗产保护 | 地方认同视角下的南充市非遗研学旅行

遗产保护 | 地方认同视角下的南充市非遗研学旅行

-

遗产保护 | 甘肃庆阳文旅融合发展的路径

遗产保护 | 甘肃庆阳文旅融合发展的路径

-

遗产保护 | 黑龙江省民俗文化与康养旅游融合发展

遗产保护 | 黑龙江省民俗文化与康养旅游融合发展

-

遗产保护 | 沈阳城市形象的影像建构与品牌策略

遗产保护 | 沈阳城市形象的影像建构与品牌策略

-

遗产保护 | 红色记忆与民俗传承的双轨驱动

遗产保护 | 红色记忆与民俗传承的双轨驱动

-

文物保护 | 历史建筑表面信息提取的高光谱技术应用

文物保护 | 历史建筑表面信息提取的高光谱技术应用

-

文物保护 | 数字化时代文物藏品的鉴赏和保护

文物保护 | 数字化时代文物藏品的鉴赏和保护

-

文物保护 | 如何提升基层文物保护中心的文物保管能力

文物保护 | 如何提升基层文物保护中心的文物保管能力

-

博物馆学 | 博物馆藏品的数字化应用

博物馆学 | 博物馆藏品的数字化应用

-

博物馆学 | 全媒体时代博物馆的宣传推广

博物馆学 | 全媒体时代博物馆的宣传推广

-

博物馆学 | 博物馆对文化传承的作用

博物馆学 | 博物馆对文化传承的作用

-

博物馆学 | 泾川县博物馆藏元代“泰定元年”瓦兽件

博物馆学 | 泾川县博物馆藏元代“泰定元年”瓦兽件

-

博物馆学 | 传统装饰艺术在博物馆展厅设计中的应用

博物馆学 | 传统装饰艺术在博物馆展厅设计中的应用

-

博物馆学 | 文物数字化展示与互动方式

博物馆学 | 文物数字化展示与互动方式

-

地域特色 | 重庆传统风貌街区的公共化转向与可持续设计

地域特色 | 重庆传统风貌街区的公共化转向与可持续设计

-

地域特色 | 地理因素对黄梅戏的影响

地域特色 | 地理因素对黄梅戏的影响

-

地域特色 | 山东乡土民俗文化空间的构建与传承

地域特色 | 山东乡土民俗文化空间的构建与传承

-

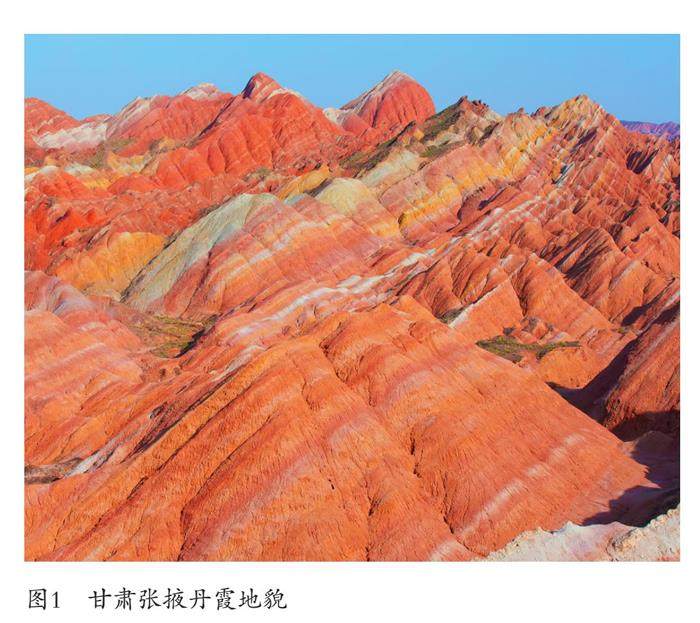

地域特色 | 地质地貌对生态系统的影响及保护策略

地域特色 | 地质地貌对生态系统的影响及保护策略

-

文韵集萃 | 笔挟风雷慰平生

文韵集萃 | 笔挟风雷慰平生

-

文韵集萃 | 《触龙见赵太后章》中否定副词示例

文韵集萃 | 《触龙见赵太后章》中否定副词示例

-

书画长廊 | 虚实之间:留白在水墨画空间构建中的隐喻功能

书画长廊 | 虚实之间:留白在水墨画空间构建中的隐喻功能

-

书画长廊 | 中国古典园林中“曲”美文化的隐喻与表达

书画长廊 | 中国古典园林中“曲”美文化的隐喻与表达

-

书画长廊 | 张家界地貌油画表现图示

书画长廊 | 张家界地貌油画表现图示

-

书画长廊 | 当代山水画构成中“点”的赏析

书画长廊 | 当代山水画构成中“点”的赏析

-

书画长廊 | 《元钻远墓志》的文化价值与艺术价值

书画长廊 | 《元钻远墓志》的文化价值与艺术价值

登录

登录