目录

快速导航-

区域国别学研究 | 当代中国自主知识体系建构中的“东方语文学”诸形态

区域国别学研究 | 当代中国自主知识体系建构中的“东方语文学”诸形态

-

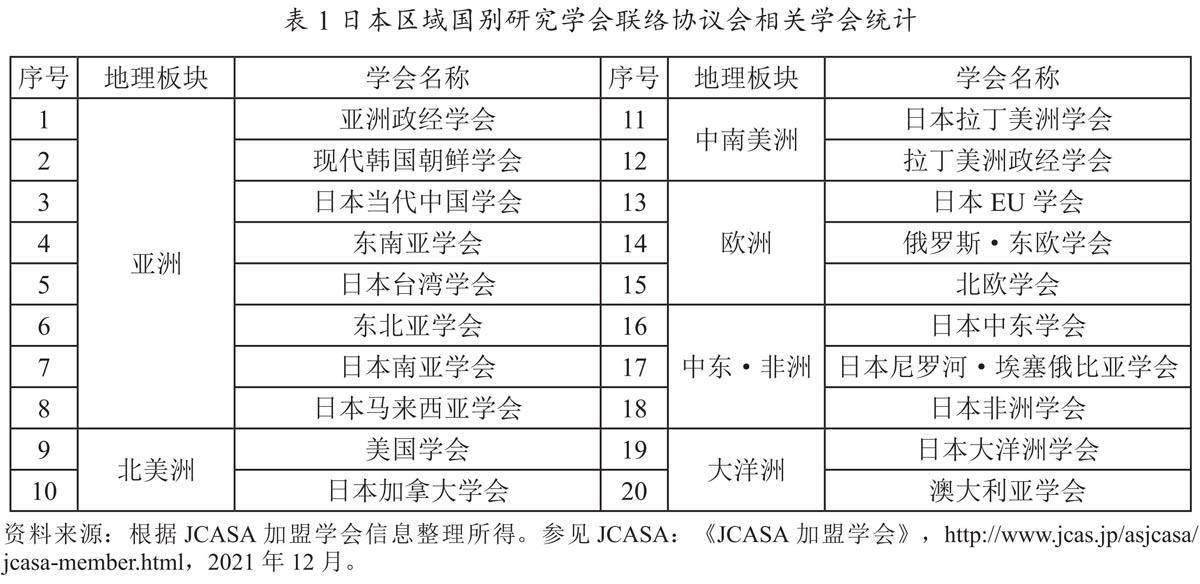

区域国别学研究 | 日本区域国别研究的进程与路径

区域国别学研究 | 日本区域国别研究的进程与路径

-

东北亚文化研究 | 从“朝天录”到“燕行录”:朝鲜朝对中原王朝态度的转变

东北亚文化研究 | 从“朝天录”到“燕行录”:朝鲜朝对中原王朝态度的转变

-

东北亚文化研究 | 拟喻、应对、重塑:“壬丙两乱”与朝鲜朝后期的“宋亡”言说

东北亚文化研究 | 拟喻、应对、重塑:“壬丙两乱”与朝鲜朝后期的“宋亡”言说

-

东北亚文化研究 | 韩国电影《寄生虫》:聚焦底层的伦理叙事与人文关怀池水涌

东北亚文化研究 | 韩国电影《寄生虫》:聚焦底层的伦理叙事与人文关怀池水涌

-

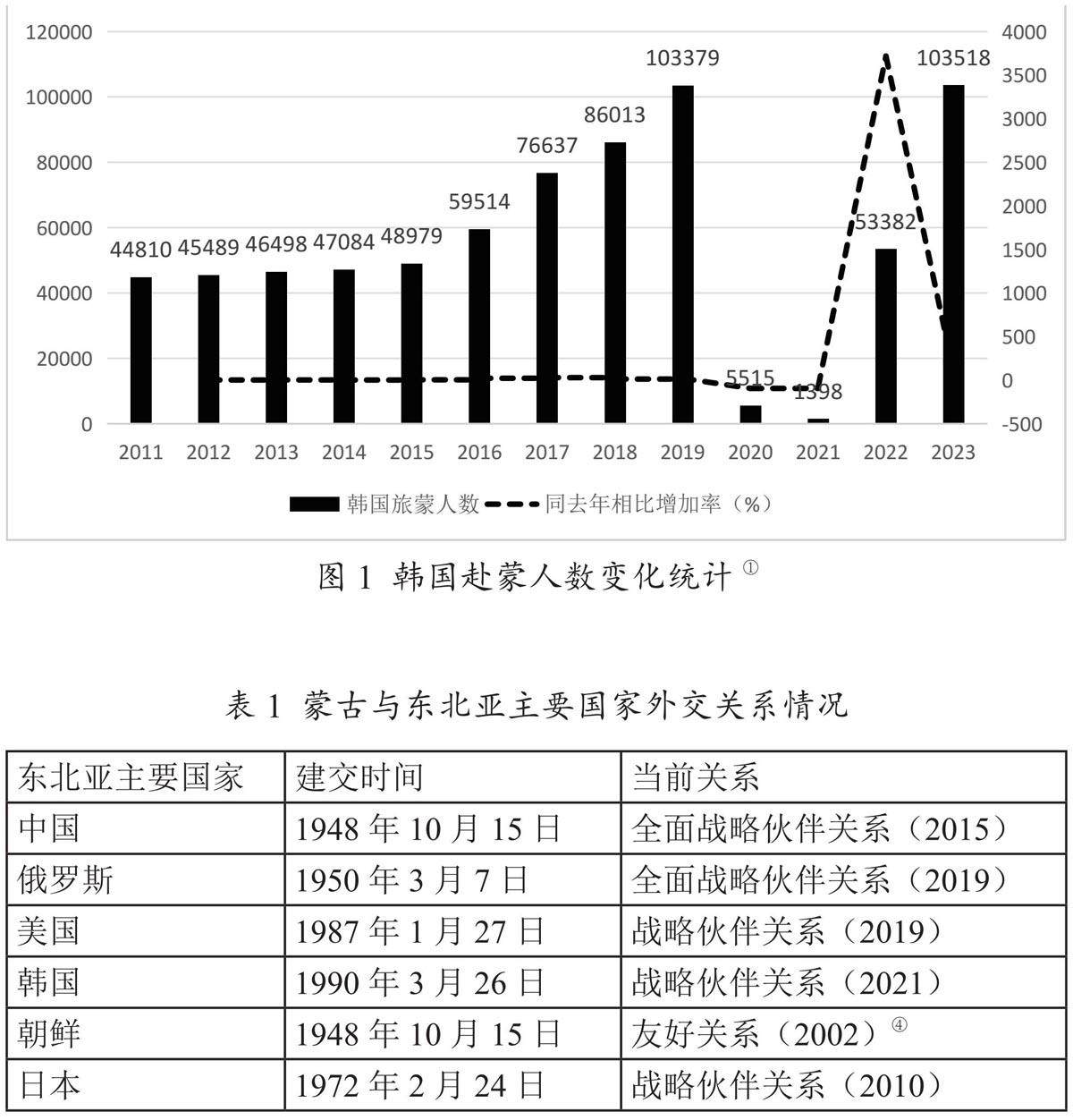

朝鲜半岛问题研究 | 尹锡悦政府对蒙古务实外交的动因与策略

朝鲜半岛问题研究 | 尹锡悦政府对蒙古务实外交的动因与策略

-

朝鲜半岛问题研究 | “印太战略”在东北亚的进展、对华影响及应对

朝鲜半岛问题研究 | “印太战略”在东北亚的进展、对华影响及应对

-

“一带一路”倡议与图们江开放 | 东北老工业基地人才链、创新链与产业链融合测度研究

“一带一路”倡议与图们江开放 | 东北老工业基地人才链、创新链与产业链融合测度研究

-

“一带一路”倡议与图们江开放 | “双循环”新发展格局下珲春市海洋经济发展路径研究

“一带一路”倡议与图们江开放 | “双循环”新发展格局下珲春市海洋经济发展路径研究

-

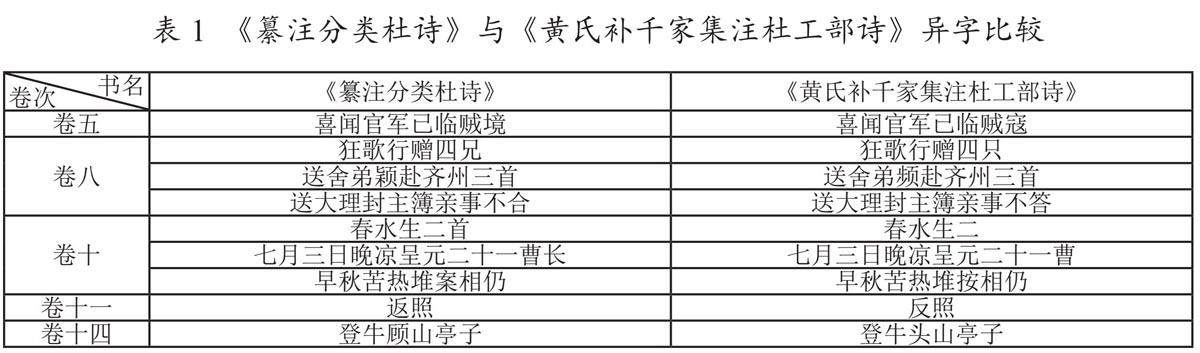

文学研究 | 朝鲜古代首部官纂《唐宋八家诗选》考辩

文学研究 | 朝鲜古代首部官纂《唐宋八家诗选》考辩

-

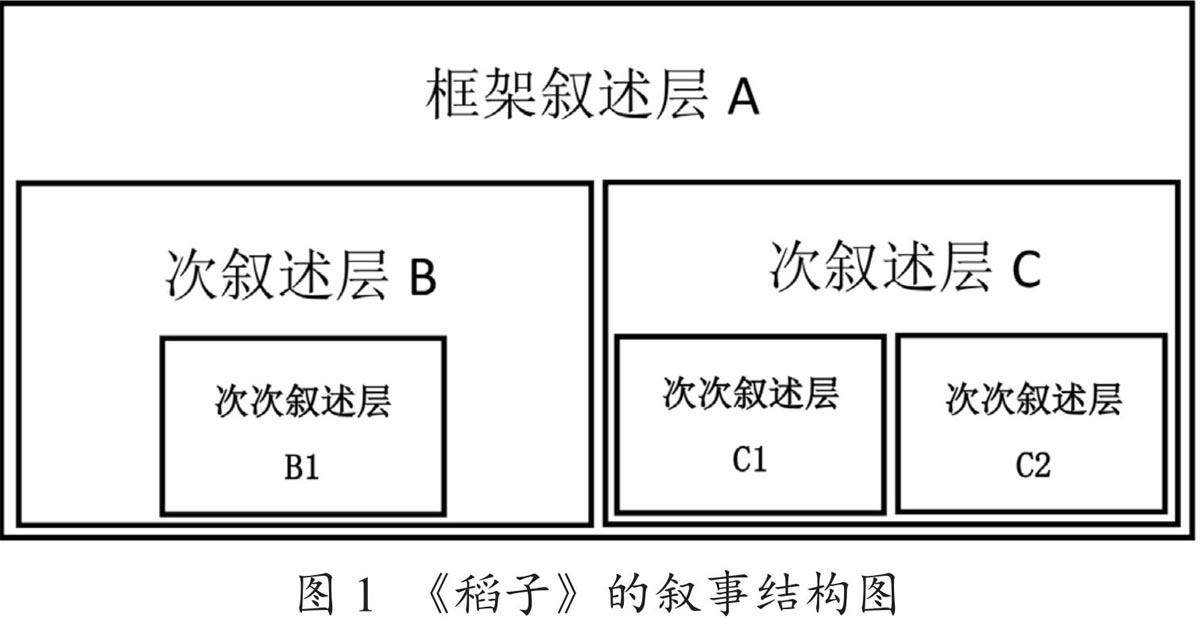

文学研究 | 安寿吉的“恋地情结”:《稻子》的空间叙事

文学研究 | 安寿吉的“恋地情结”:《稻子》的空间叙事

-

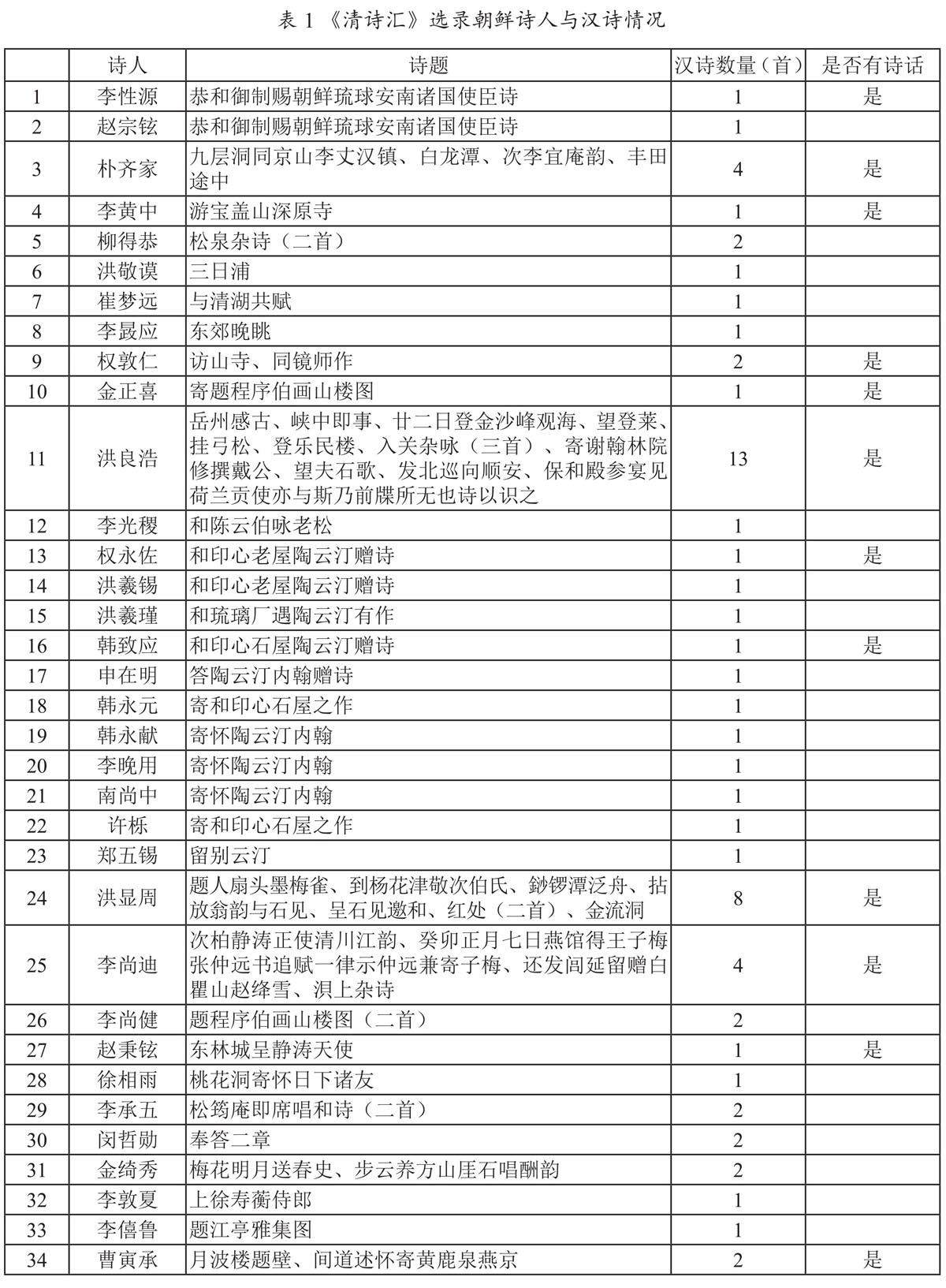

文学研究 | 论《清诗汇》朝鲜汉诗的选录及其意义

文学研究 | 论《清诗汇》朝鲜汉诗的选录及其意义

-

文学研究 | 朝鲜朝正祖对中国文学的认识

文学研究 | 朝鲜朝正祖对中国文学的认识

-

历史研究 | 朝鲜殖民时代檀君的始祖形象建构

历史研究 | 朝鲜殖民时代檀君的始祖形象建构

-

历史研究 | 基于社会创伤记忆建构的日本侵华史料研究逻辑理路姜佳含

历史研究 | 基于社会创伤记忆建构的日本侵华史料研究逻辑理路姜佳含

-

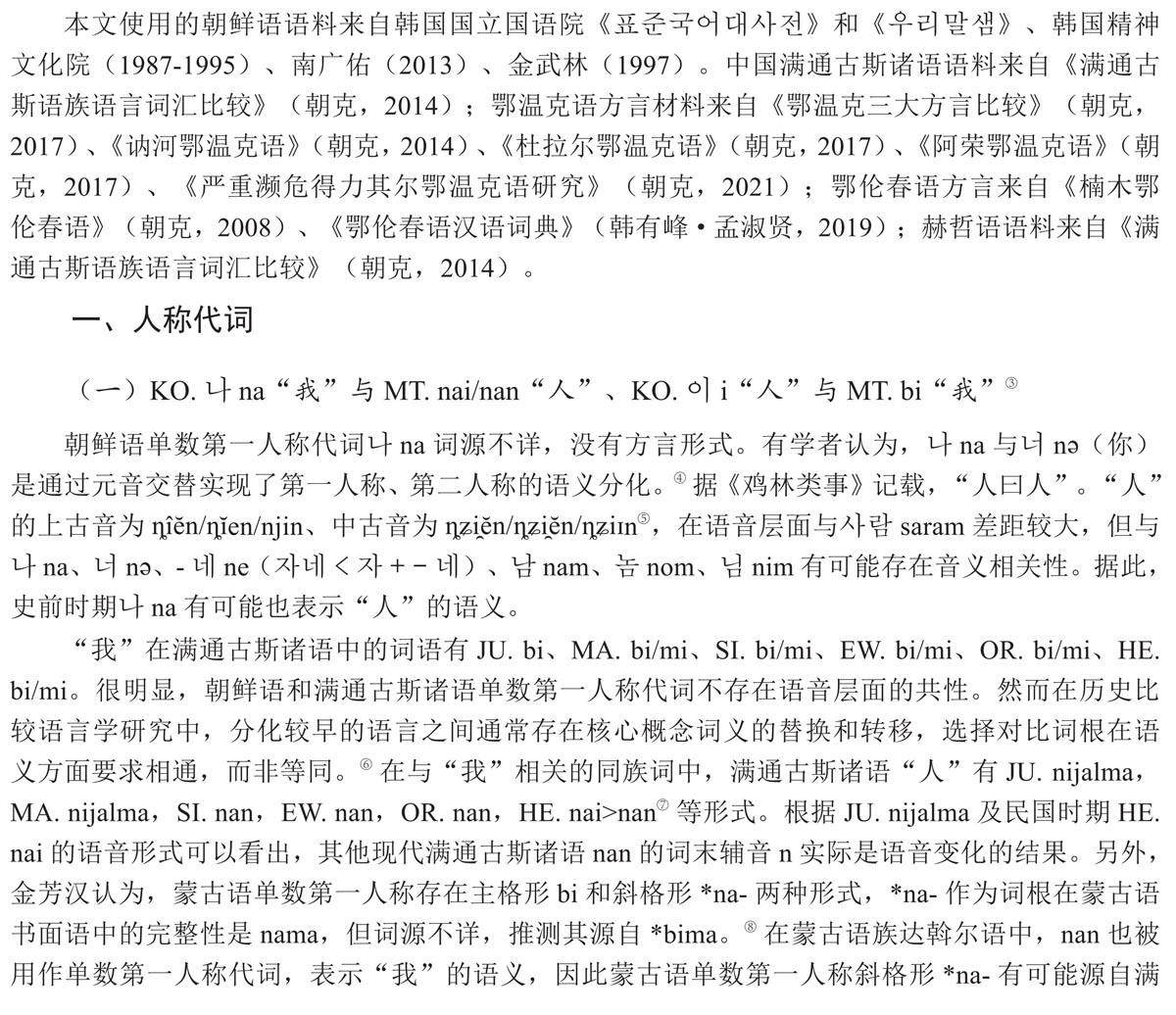

语言研究 | 朝鲜语和满通古斯诸语代词共性化特征陈昱莹

语言研究 | 朝鲜语和满通古斯诸语代词共性化特征陈昱莹

-

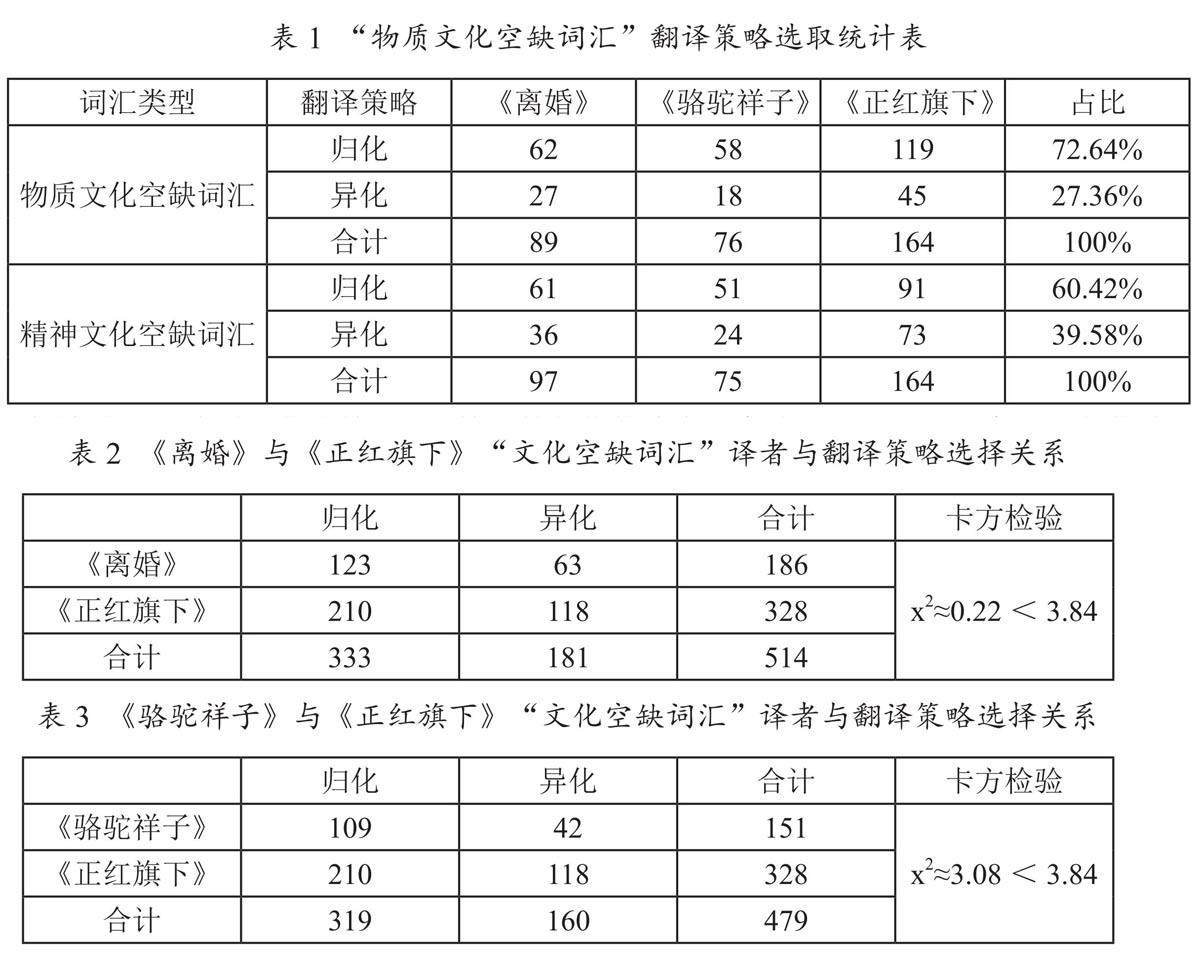

语言研究 | 基于汉俄平行语料库的中国文化形象传播效果探析

语言研究 | 基于汉俄平行语料库的中国文化形象传播效果探析

登录

登录