目录

快速导航-

卷首语 | 丰收的时节

卷首语 | 丰收的时节

-

小说林 | 遁世

小说林 | 遁世

-

小说林 | 牛事

小说林 | 牛事

-

小说林 | 河外小五

小说林 | 河外小五

-

小说林 | 绿蔷薇

小说林 | 绿蔷薇

-

思绪放飞 | 稻生记

思绪放飞 | 稻生记

-

思绪放飞 | 鸭棚子·父亲与狗

思绪放飞 | 鸭棚子·父亲与狗

-

思绪放飞 | 心绿破荒凉

思绪放飞 | 心绿破荒凉

-

思绪放飞 | 夜读汪曾祺

思绪放飞 | 夜读汪曾祺

-

国防专栏 | 最骄傲的答卷

国防专栏 | 最骄傲的答卷

-

国防专栏 | 爱拼才会赢

国防专栏 | 爱拼才会赢

-

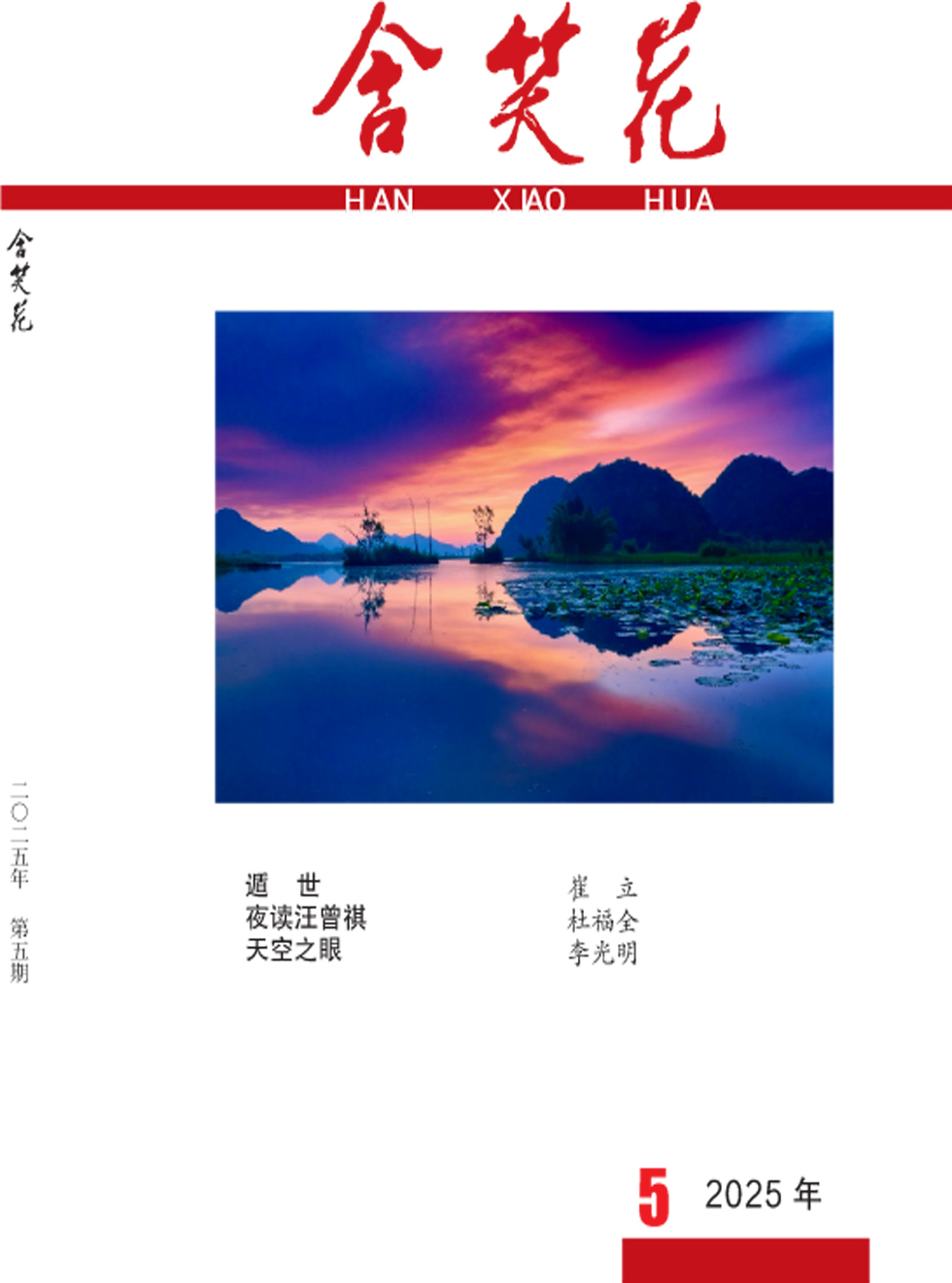

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑,从一缕雾开始起身

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑,从一缕雾开始起身

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 荷露无尘

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 荷露无尘

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 我和普者黑的约定

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 我和普者黑的约定

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 七月,普者黑狂欢

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 七月,普者黑狂欢

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 风一吹你就成了普者黑的花

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 风一吹你就成了普者黑的花

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 天空之眼

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 天空之眼

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 以秋天的普者黑为铜镜(外一首)

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 以秋天的普者黑为铜镜(外一首)

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑有个地方叫仙人洞村

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑有个地方叫仙人洞村

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 云南有个普者黑

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 云南有个普者黑

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 在山水间安放一颗孤独的心

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 在山水间安放一颗孤独的心

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 还是没有什么可以告诉你(外一首)

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 还是没有什么可以告诉你(外一首)

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑行吟

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑行吟

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 我们以文学的名义在这里相聚

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 我们以文学的名义在这里相聚

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 情迷普者黑

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 情迷普者黑

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑诗笺

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 普者黑诗笺

-

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 游普者黑诗二首

第三届柯仲平诗歌节暨第十五届普者黑笔会专辑 | 游普者黑诗二首

-

七色琴弦 | 世界让我们学会找到自己

七色琴弦 | 世界让我们学会找到自己

-

七色琴弦 | 在故乡的日子里奔跑

七色琴弦 | 在故乡的日子里奔跑

-

七色琴弦 | 甜蜜的故乡(外一首)

七色琴弦 | 甜蜜的故乡(外一首)

-

七色琴弦 | 文山,让美好心情提速

七色琴弦 | 文山,让美好心情提速

-

七色琴弦 | 王世灿的诗

七色琴弦 | 王世灿的诗

登录

登录