目录

快速导航-

| 消失的生长

| 消失的生长

-

| 不舍【下】

| 不舍【下】

-

| 忧郁的蔬菜

| 忧郁的蔬菜

-

| 遇见最好的驴

| 遇见最好的驴

-

| 唱戏的女孩们

| 唱戏的女孩们

-

生活志 | 垱子

生活志 | 垱子

-

生活志 | 茅事二三

生活志 | 茅事二三

-

生活志 | 亲爱的阳台

生活志 | 亲爱的阳台

-

看·听·读 | 桃花冷

看·听·读 | 桃花冷

-

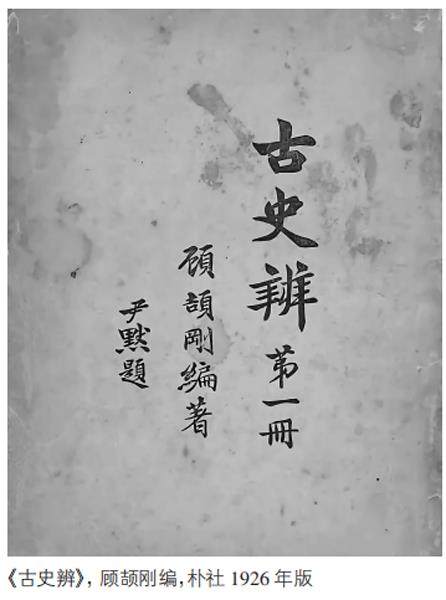

看·听·读 | 序跋与书评

看·听·读 | 序跋与书评

-

行旅 | 去鸡足山【外一篇】

行旅 | 去鸡足山【外一篇】

-

闲话 | 食有鱼记

闲话 | 食有鱼记

-

闲话 | 饮馔帖

闲话 | 饮馔帖

-

闲话 | 老白酒

闲话 | 老白酒

-

解释与重建 | 雪,落在碾盘上

解释与重建 | 雪,落在碾盘上

-

专栏 | 孤独中的真诚与勇气

专栏 | 孤独中的真诚与勇气

-

专栏 | 关二爷流畅如水【上】

专栏 | 关二爷流畅如水【上】

登录

登录