目录

快速导航-

| 卷首语

| 卷首语

-

聚焦前沿 | 2024年中国美术理论的研究热点与发展趋势

聚焦前沿 | 2024年中国美术理论的研究热点与发展趋势

-

聚焦前沿 | 古代中国山水画空间问题探究

聚焦前沿 | 古代中国山水画空间问题探究

-

专题研究 | 城市叙事与社会创新

专题研究 | 城市叙事与社会创新

-

专题研究 | 结构主义叙事设计在声音可视化数字艺术创作中的应用研究

专题研究 | 结构主义叙事设计在声音可视化数字艺术创作中的应用研究

-

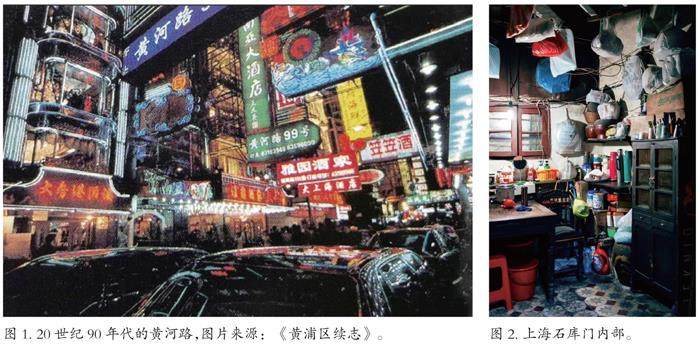

专题研究 | 从《繁花》看集体记忆理论下的海派城市叙事创新

专题研究 | 从《繁花》看集体记忆理论下的海派城市叙事创新

-

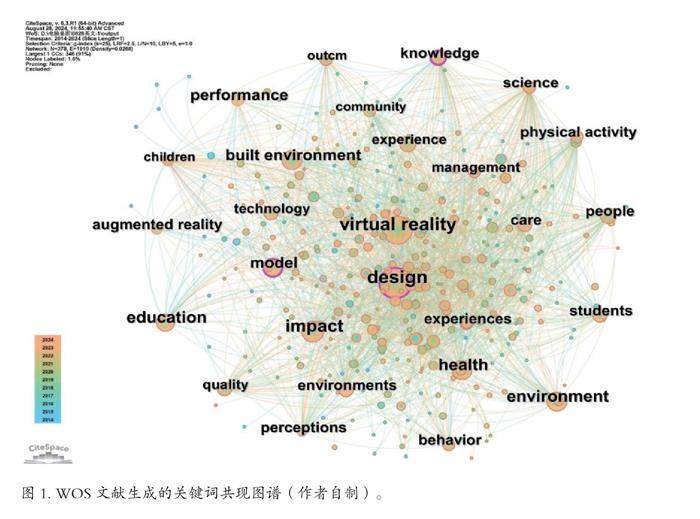

专题研究 | 数字文旅空间的叙事策略实践路径研究

专题研究 | 数字文旅空间的叙事策略实践路径研究

-

专题研究 | 文博展示中的多感官互动模块化设计方法

专题研究 | 文博展示中的多感官互动模块化设计方法

-

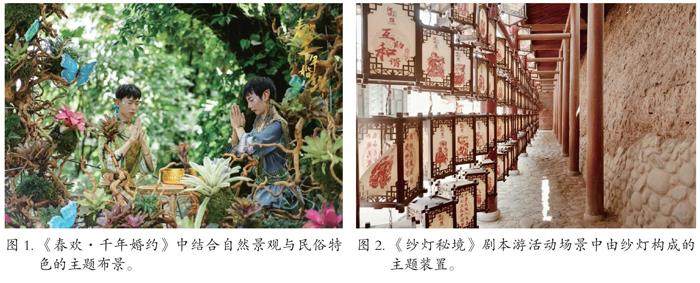

专题研究 | 文旅融合背景下剧本游沉浸式体验的演化发展

专题研究 | 文旅融合背景下剧本游沉浸式体验的演化发展

-

史论新探 | 抗战艺术史研究

史论新探 | 抗战艺术史研究

-

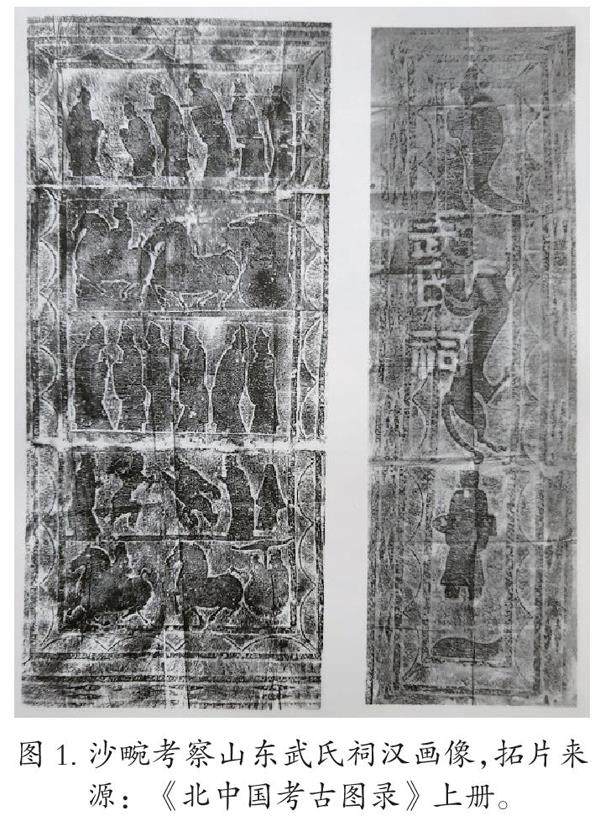

史论新探 | 20世纪上半叶国际汉学中的艺术史学特征

史论新探 | 20世纪上半叶国际汉学中的艺术史学特征

-

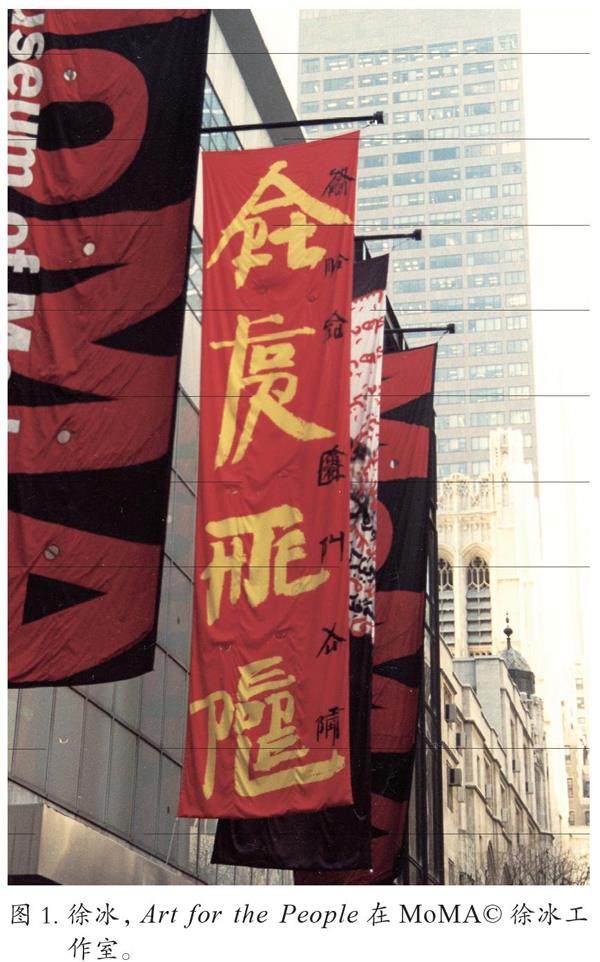

当代评论 | 从介入到参与——艺术介入社会的中国本土化实践

当代评论 | 从介入到参与——艺术介入社会的中国本土化实践

-

当代评论 | 从空间生产到共同体形塑:介入式艺术的中国实践与理论重构

当代评论 | 从空间生产到共同体形塑:介入式艺术的中国实践与理论重构

登录

登录