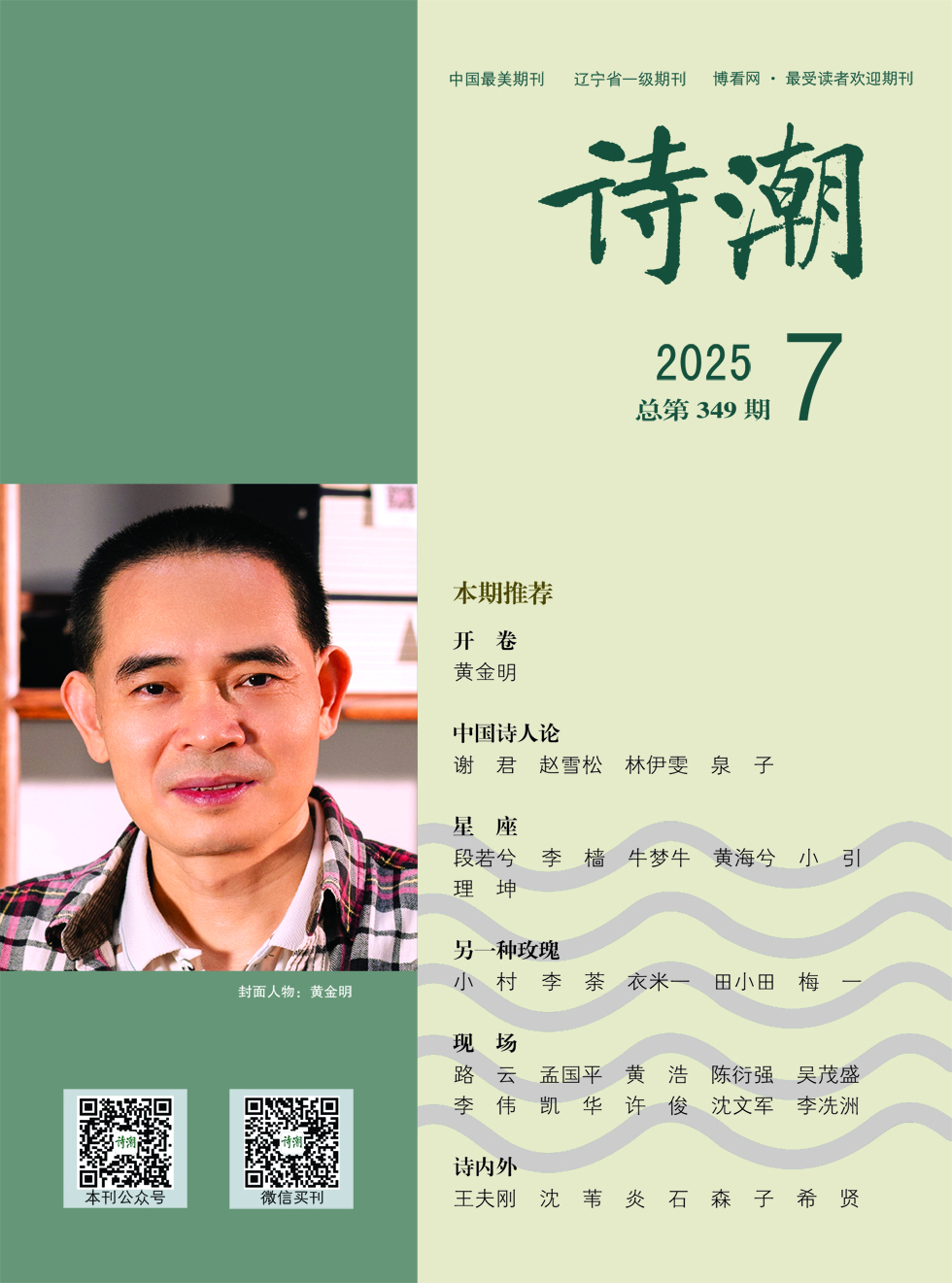

目录

快速导航-

开卷 | 深秋的教育 [组诗]

开卷 | 深秋的教育 [组诗]

-

中国诗人论 | 在微观与宏观的重叠中构建神秘的时空之思

中国诗人论 | 在微观与宏观的重叠中构建神秘的时空之思

-

中国诗人论 | 赵雪松诗歌代表作品选

中国诗人论 | 赵雪松诗歌代表作品选

-

中国诗人论 | 泉子:以饱满诗意见证人世的神奇

中国诗人论 | 泉子:以饱满诗意见证人世的神奇

-

中国诗人论 | 泉子诗歌代表作品选

中国诗人论 | 泉子诗歌代表作品选

-

星座 | 在你的陨落中 [组诗]

星座 | 在你的陨落中 [组诗]

-

星座 | 回答 [组诗]

星座 | 回答 [组诗]

-

星座 | 牛梦牛的诗 [组诗]

星座 | 牛梦牛的诗 [组诗]

-

星座 | 某些部分 [组诗]

星座 | 某些部分 [组诗]

-

星座 | 小引的诗 [组诗]

星座 | 小引的诗 [组诗]

-

另一种玫瑰 | 理坤的诗 [组诗]

另一种玫瑰 | 理坤的诗 [组诗]

-

另一种玫瑰 | 种土豆的人 [组诗]

另一种玫瑰 | 种土豆的人 [组诗]

-

另一种玫瑰 | 李荼的诗 [组诗]

另一种玫瑰 | 李荼的诗 [组诗]

-

另一种玫瑰 | 衣米一的诗 [组诗]

另一种玫瑰 | 衣米一的诗 [组诗]

-

另一种玫瑰 | 田小田的诗 [组诗]

另一种玫瑰 | 田小田的诗 [组诗]

-

另一种玫瑰 | 在通往春天的路上 [组诗]

另一种玫瑰 | 在通往春天的路上 [组诗]

-

现场 | 路云的诗 [组诗]

现场 | 路云的诗 [组诗]

-

现场 | 流星划开精神的伤口 [组诗]

现场 | 流星划开精神的伤口 [组诗]

-

现场 | 大雪的特殊含义 [组诗]

现场 | 大雪的特殊含义 [组诗]

-

现场 | 陈衍强的诗 [组诗]

现场 | 陈衍强的诗 [组诗]

-

现场 | 归来 [组诗]

现场 | 归来 [组诗]

-

现场 | 李伟的诗 [组诗]

现场 | 李伟的诗 [组诗]

-

现场 | 镜中人 [组诗]

现场 | 镜中人 [组诗]

-

现场 | 灯火与河流的辩证 [组诗]

现场 | 灯火与河流的辩证 [组诗]

-

现场 | 把草帽消费成一棵树 [组诗]

现场 | 把草帽消费成一棵树 [组诗]

-

现场 | 一枝粉望着一枝红 [组诗]

现场 | 一枝粉望着一枝红 [组诗]

-

天下短诗 | 在天上作画 [外三首]

天下短诗 | 在天上作画 [外三首]

-

天下短诗 | 祭祀 [外二首]

天下短诗 | 祭祀 [外二首]

-

天下短诗 | 白鹭 [外一首]

天下短诗 | 白鹭 [外一首]

-

天下短诗 | 春夜读庄子 [外二首]

天下短诗 | 春夜读庄子 [外二首]

-

天下短诗 | 忘记 [外一首]

天下短诗 | 忘记 [外一首]

-

天下短诗 | 请赐我清澈 [外二首]

天下短诗 | 请赐我清澈 [外二首]

-

天下短诗 | 新的马鞍 [外一首]

天下短诗 | 新的马鞍 [外一首]

-

天下短诗 | 日神的光滩 [外一首]

天下短诗 | 日神的光滩 [外一首]

-

诗歌里的沈阳 | 沈阳记 [组诗]

诗歌里的沈阳 | 沈阳记 [组诗]

-

诗歌里的沈阳 | 沈阳风华 [组诗]

诗歌里的沈阳 | 沈阳风华 [组诗]

-

诗内外 | 我的血液里有许多亲戚 [五篇]

诗内外 | 我的血液里有许多亲戚 [五篇]

-

诗内外 | 人类一开口,AI就发笑

诗内外 | 人类一开口,AI就发笑

-

诗内外 | 新诗说 [五章]

诗内外 | 新诗说 [五章]

-

诗内外 | 森子艺术随笔 [七篇]

诗内外 | 森子艺术随笔 [七篇]

-

诗内外 | 无意义实验 [八章]

诗内外 | 无意义实验 [八章]

-

诗内外 | 花晗作品小辑

诗内外 | 花晗作品小辑

登录

登录