目录

快速导航-

习近平文化思想研究 | 中国式现代化的中华优秀传统文化底蕴

习近平文化思想研究 | 中国式现代化的中华优秀传统文化底蕴

-

习近平文化思想研究 | 科学思维视域下习近平文化思想的三维审视

习近平文化思想研究 | 科学思维视域下习近平文化思想的三维审视

-

马克思主义研究 | 恩格斯晚年对待共产主义理想的科学态度及现实启示

马克思主义研究 | 恩格斯晚年对待共产主义理想的科学态度及现实启示

-

马克思主义研究 | 列宁社会主义现代化思想的理论基础、主要内容及历史经验

马克思主义研究 | 列宁社会主义现代化思想的理论基础、主要内容及历史经验

-

马克思主义研究 | 大卫·哈维资本主义空间批判思想研究

马克思主义研究 | 大卫·哈维资本主义空间批判思想研究

-

党的政治建设研究 | 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》中党的政治建设思想探析

党的政治建设研究 | 《共产主义运动中的“左派”幼稚病》中党的政治建设思想探析

-

党的政治建设研究 | 习近平关于党的政治建设重要论述的内涵要义与时代价值

党的政治建设研究 | 习近平关于党的政治建设重要论述的内涵要义与时代价值

-

党的政治建设研究 | 中国共产党人政治本色的三重维度

党的政治建设研究 | 中国共产党人政治本色的三重维度

-

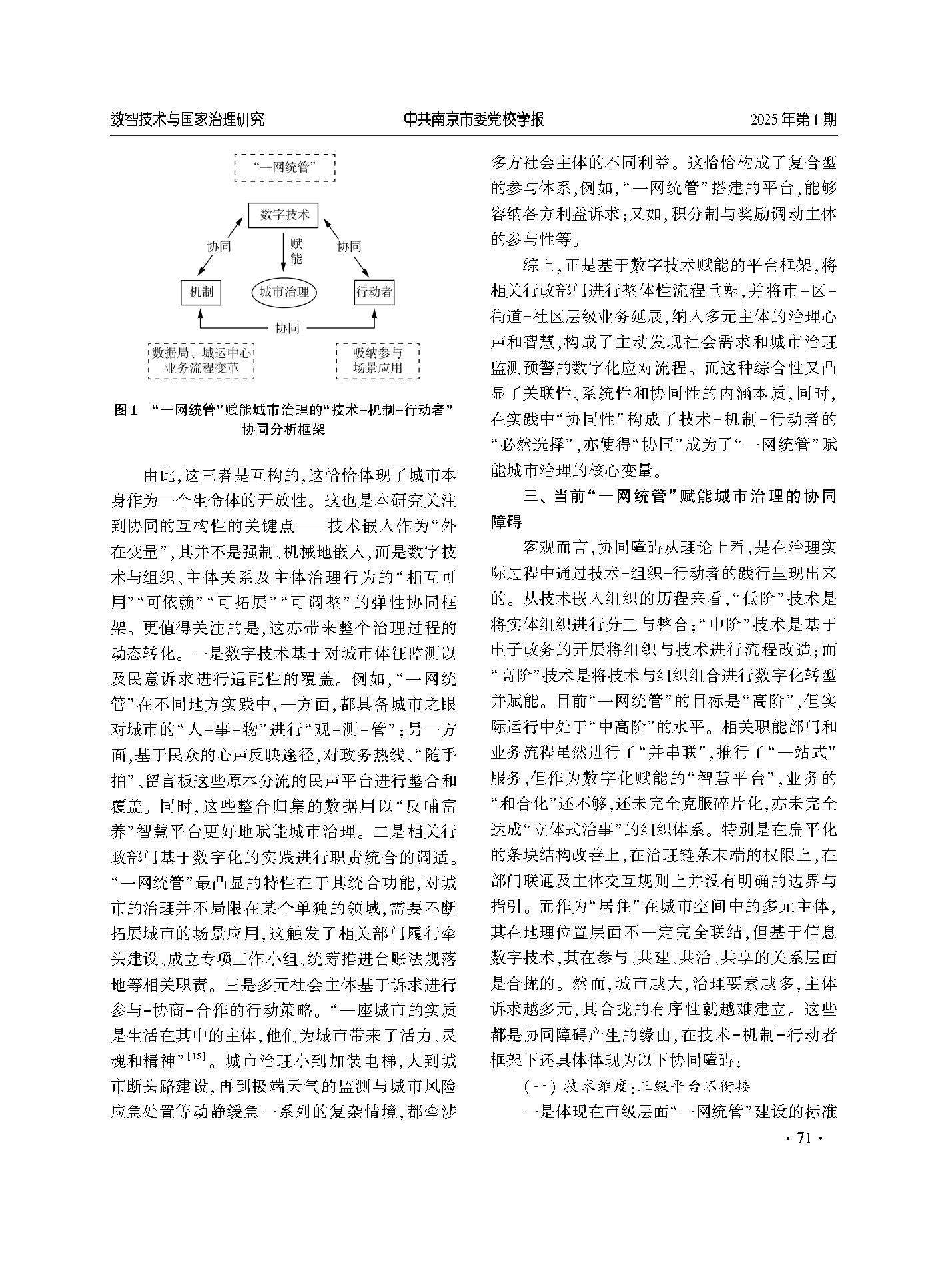

数智技术与国家治理研究 | “一网统管”赋能城市治理的协同障碍及进路研究

数智技术与国家治理研究 | “一网统管”赋能城市治理的协同障碍及进路研究

-

宪法与行政法研究 | 刘少奇之于“五四宪法”

宪法与行政法研究 | 刘少奇之于“五四宪法”

-

区域与城市经济研究 | 构建工业领域数据基础制度的江苏模式与实现路径探索

区域与城市经济研究 | 构建工业领域数据基础制度的江苏模式与实现路径探索

登录

登录