目录

快速导航-

三农资讯 | 我国将进一步促进中医药产业高质量发展

三农资讯 | 我国将进一步促进中医药产业高质量发展

-

三农资讯 | 我国将进一步强化食品安全全链条监管

三农资讯 | 我国将进一步强化食品安全全链条监管

-

三农资讯 | 《中国食物与营养发展纲要(2025—2030年)》发布

三农资讯 | 《中国食物与营养发展纲要(2025—2030年)》发布

-

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字化背景下城乡精神文明建设融合发展研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字化背景下城乡精神文明建设融合发展研究

-

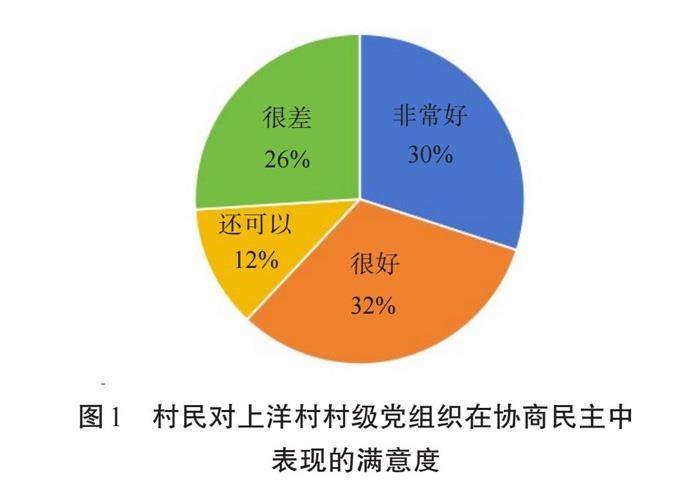

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字乡村基础设施建设与农产品生产效率的耦合协调性研究

贯彻党的二十大精神·农业强国建设专栏 | 数字乡村基础设施建设与农产品生产效率的耦合协调性研究

-

乡村振兴 | 乡村振兴背景下社会工作者参与乡村治理的路径

乡村振兴 | 乡村振兴背景下社会工作者参与乡村治理的路径

-

乡村振兴 | 基层社会治理数智化的风险防范对策研究

乡村振兴 | 基层社会治理数智化的风险防范对策研究

-

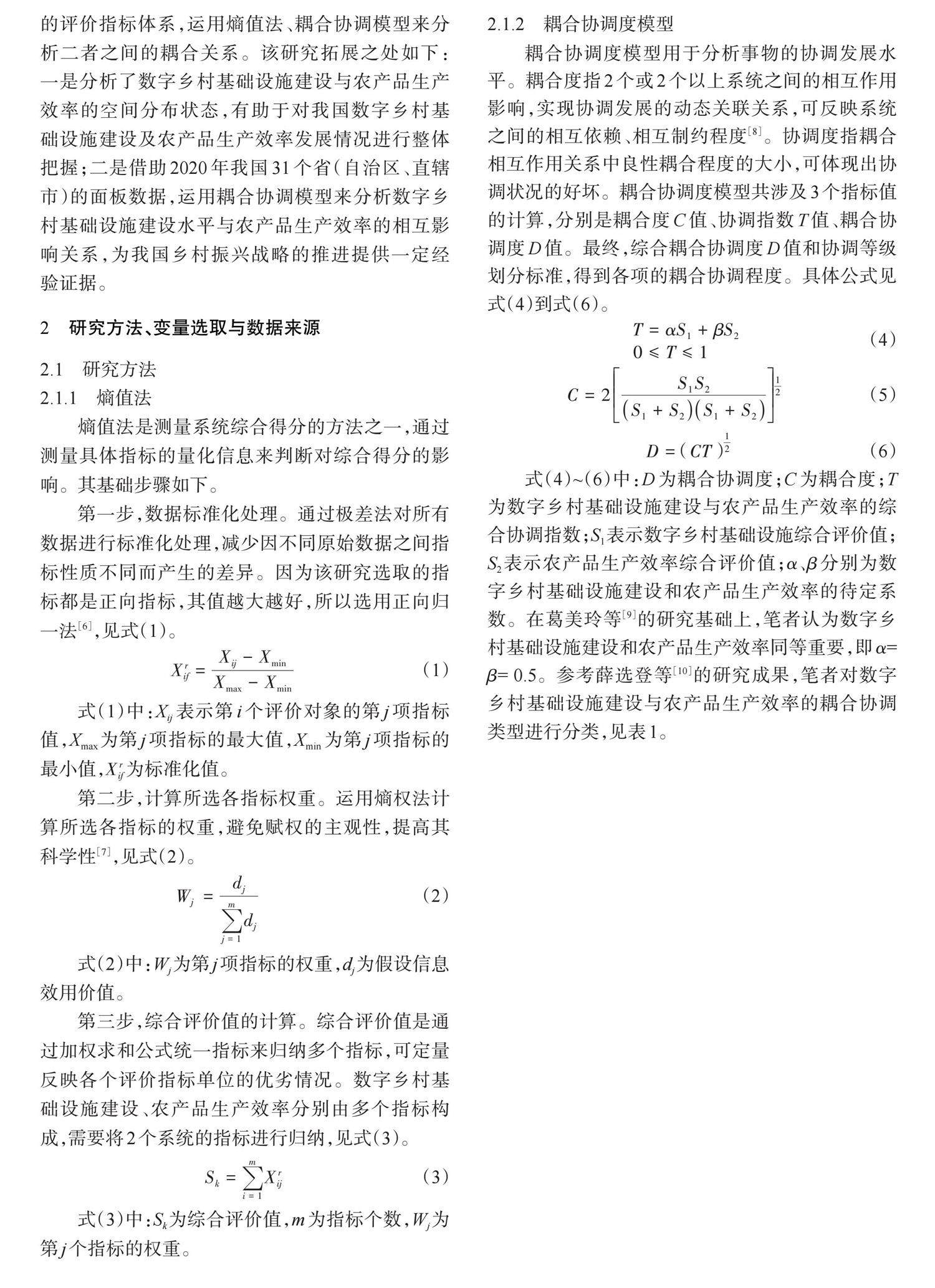

乡村振兴 | 生态宜居视角下岷江上游地区乡村聚落宜居性研究

乡村振兴 | 生态宜居视角下岷江上游地区乡村聚落宜居性研究

-

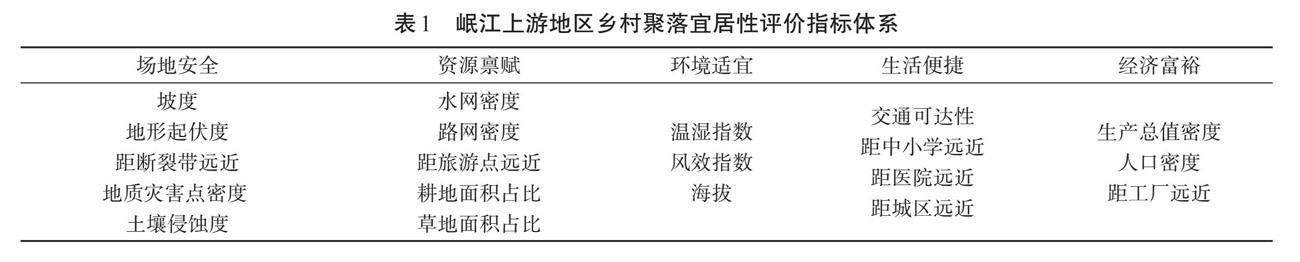

乡村振兴 | 共生理论背景下马拉松赛与乡村振兴的交互作用分析

乡村振兴 | 共生理论背景下马拉松赛与乡村振兴的交互作用分析

-

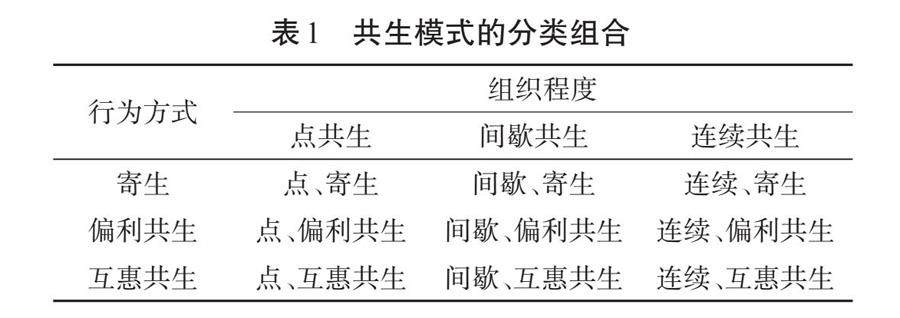

乡村振兴 | 新时代农村基层协商民主机制与优化路径研究

乡村振兴 | 新时代农村基层协商民主机制与优化路径研究

-

乡村振兴 | 乡村振兴视域下的传统村落可持续发展研究

乡村振兴 | 乡村振兴视域下的传统村落可持续发展研究

-

乡村振兴 | 农文旅融合助力和美乡村建设的现实挑战与实践进路

乡村振兴 | 农文旅融合助力和美乡村建设的现实挑战与实践进路

-

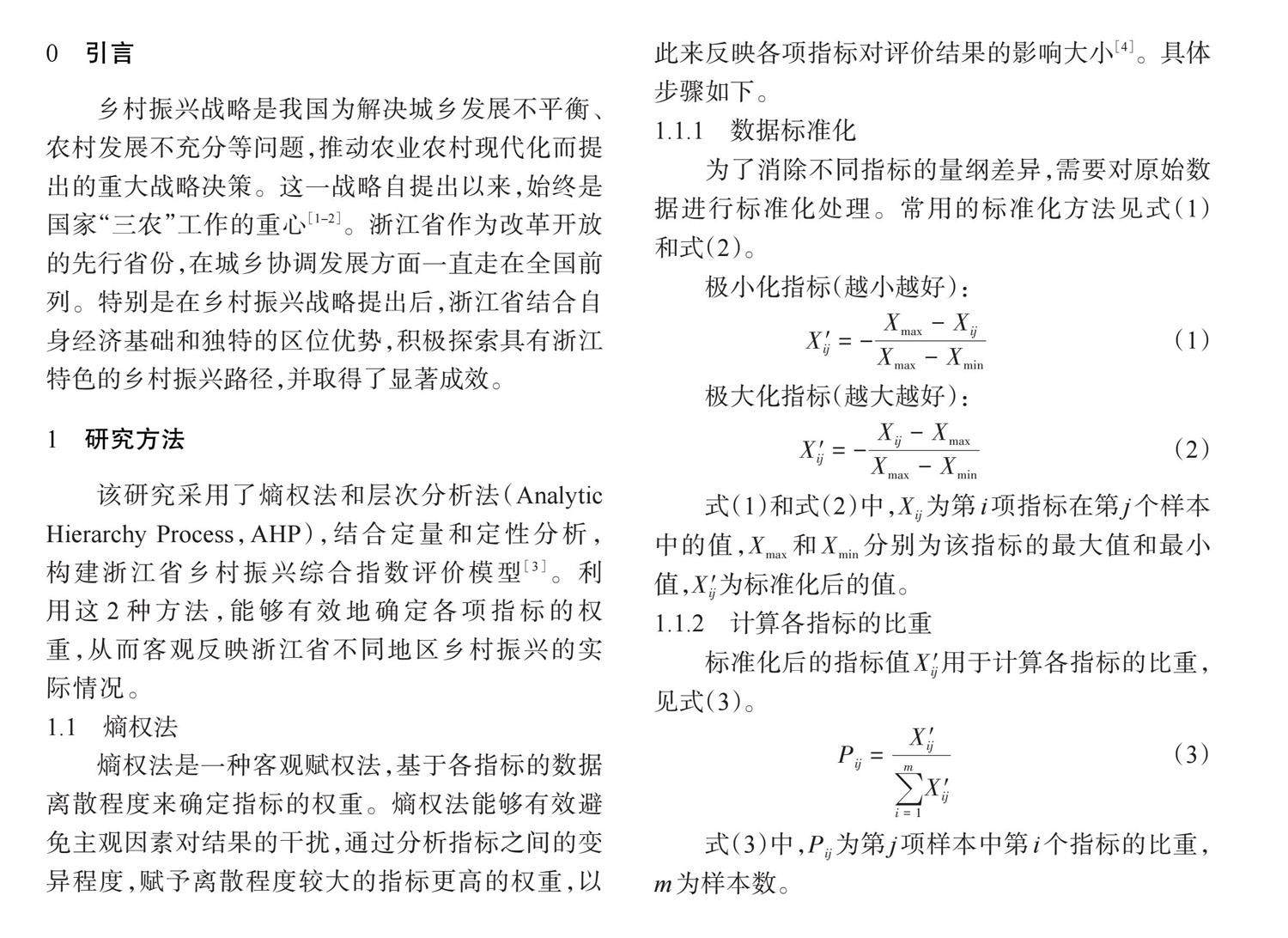

乡村振兴 | 浙江省2000—2022年乡村振兴水平的演变趋势与示范效应研究

乡村振兴 | 浙江省2000—2022年乡村振兴水平的演变趋势与示范效应研究

-

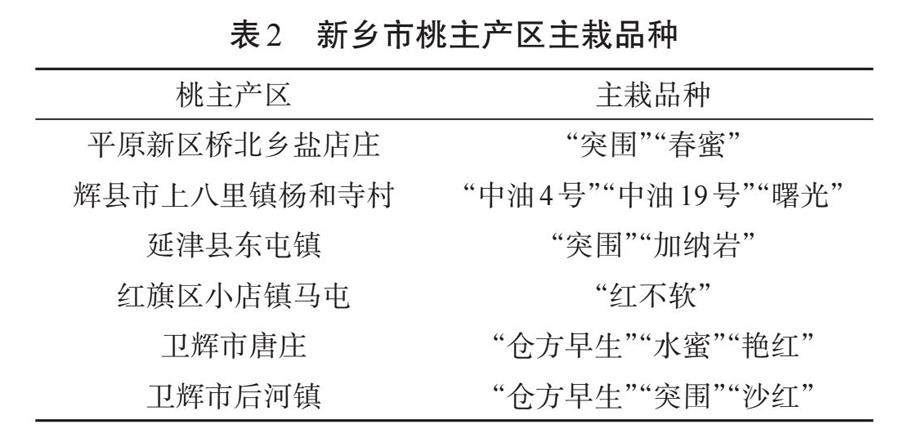

农业经济管理 | 新乡市桃产业高质量发展研究

农业经济管理 | 新乡市桃产业高质量发展研究

-

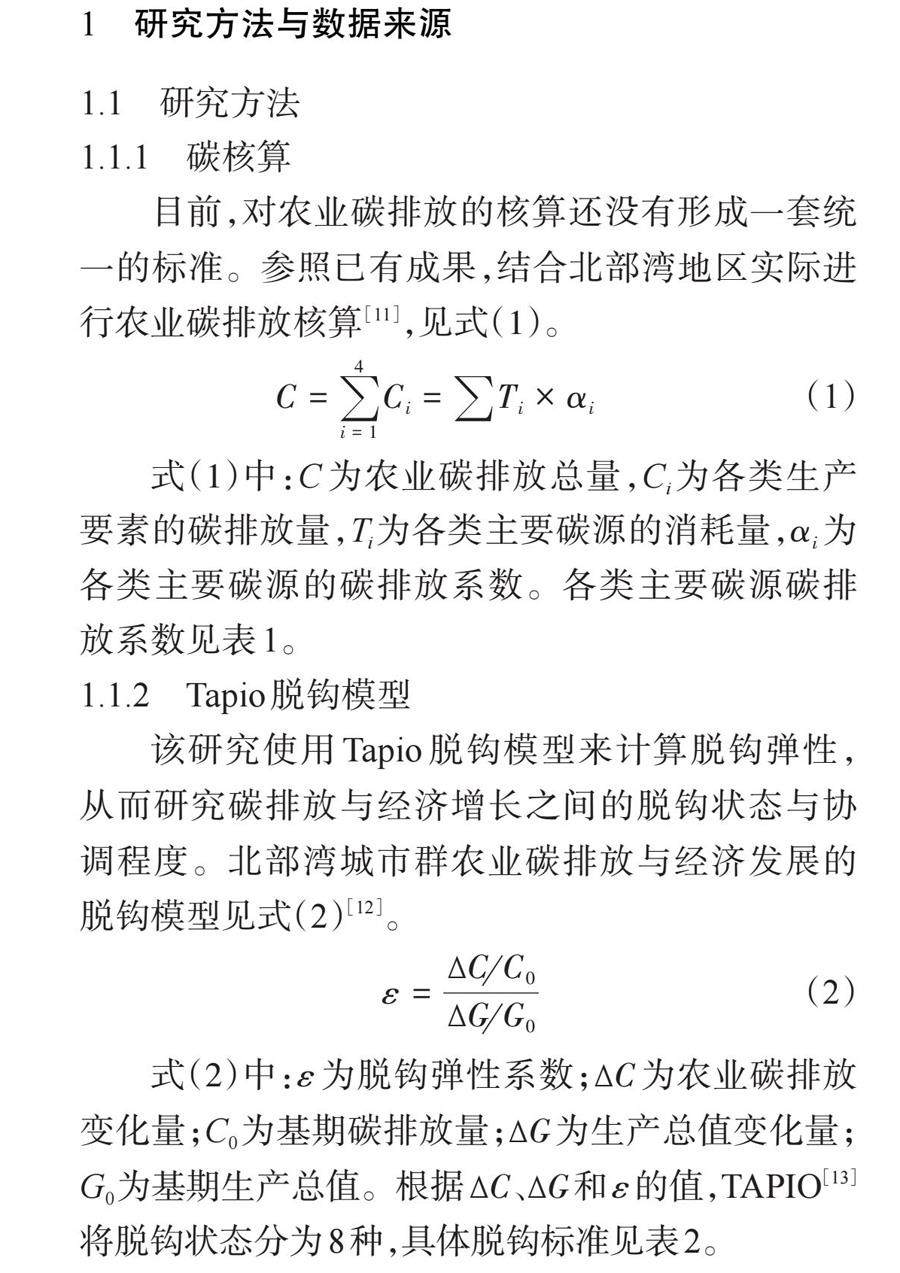

农业经济管理 | 北部湾城市群农业碳排放与经济增长脱钩效应分析

农业经济管理 | 北部湾城市群农业碳排放与经济增长脱钩效应分析

-

农业经济管理 | “三权分置”下宅基地流转收益分配制度的构建

农业经济管理 | “三权分置”下宅基地流转收益分配制度的构建

-

农业经济管理 | 新质生产力驱动数字农业创新发展的影响因素研究

农业经济管理 | 新质生产力驱动数字农业创新发展的影响因素研究

-

农业经济管理 | 商丘市农户农业生产效益影响因素调查研究

农业经济管理 | 商丘市农户农业生产效益影响因素调查研究

-

农业经济管理 | 生态保育背景下农业休闲旅游融合发展探究

农业经济管理 | 生态保育背景下农业休闲旅游融合发展探究

-

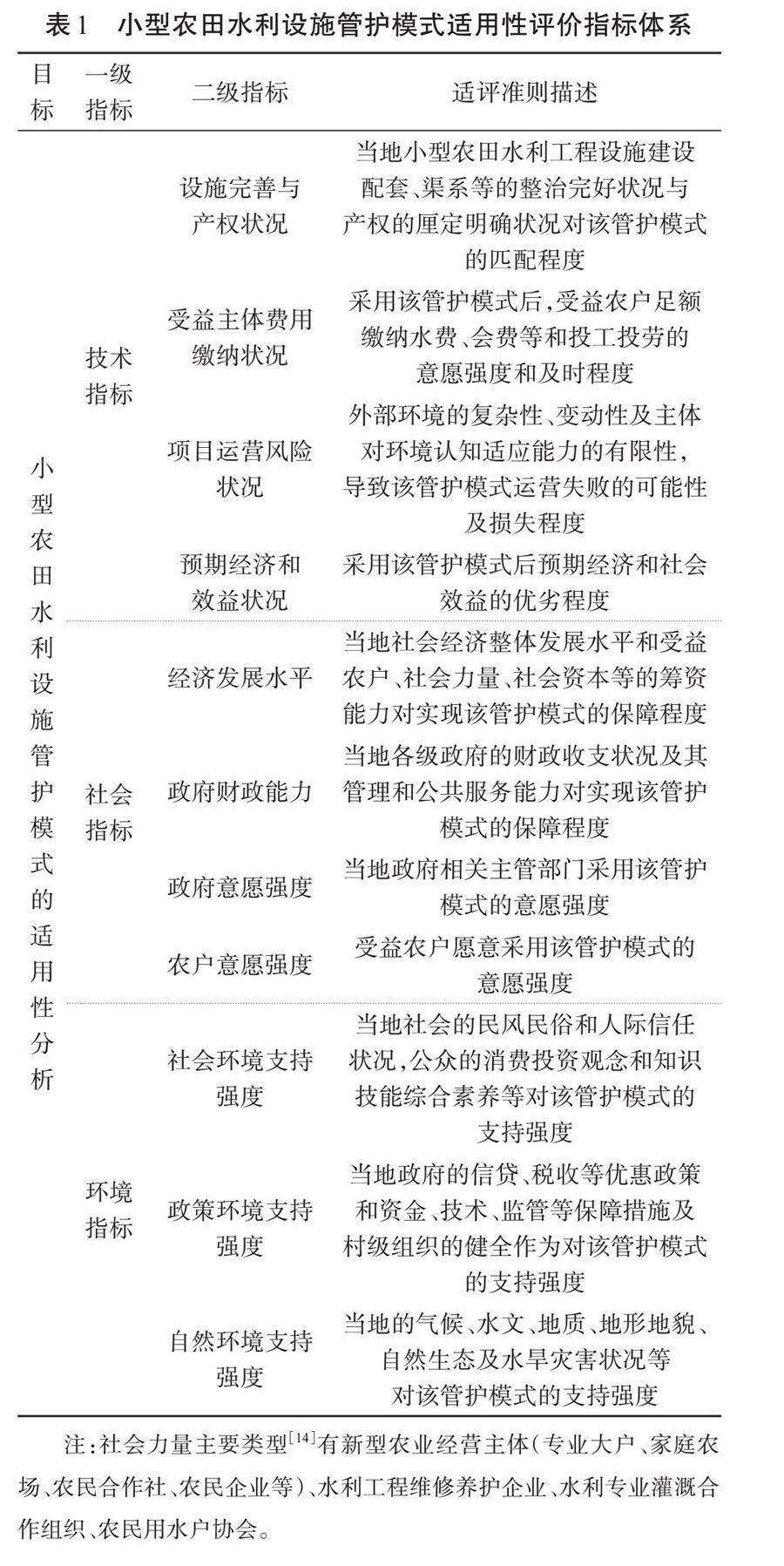

农业经济管理 | 小型农田水利设施管护模式适用性多元协同分析

农业经济管理 | 小型农田水利设施管护模式适用性多元协同分析

-

农艺·园艺 | 玉米密植精准调控高产技术在郸城县的应用

农艺·园艺 | 玉米密植精准调控高产技术在郸城县的应用

-

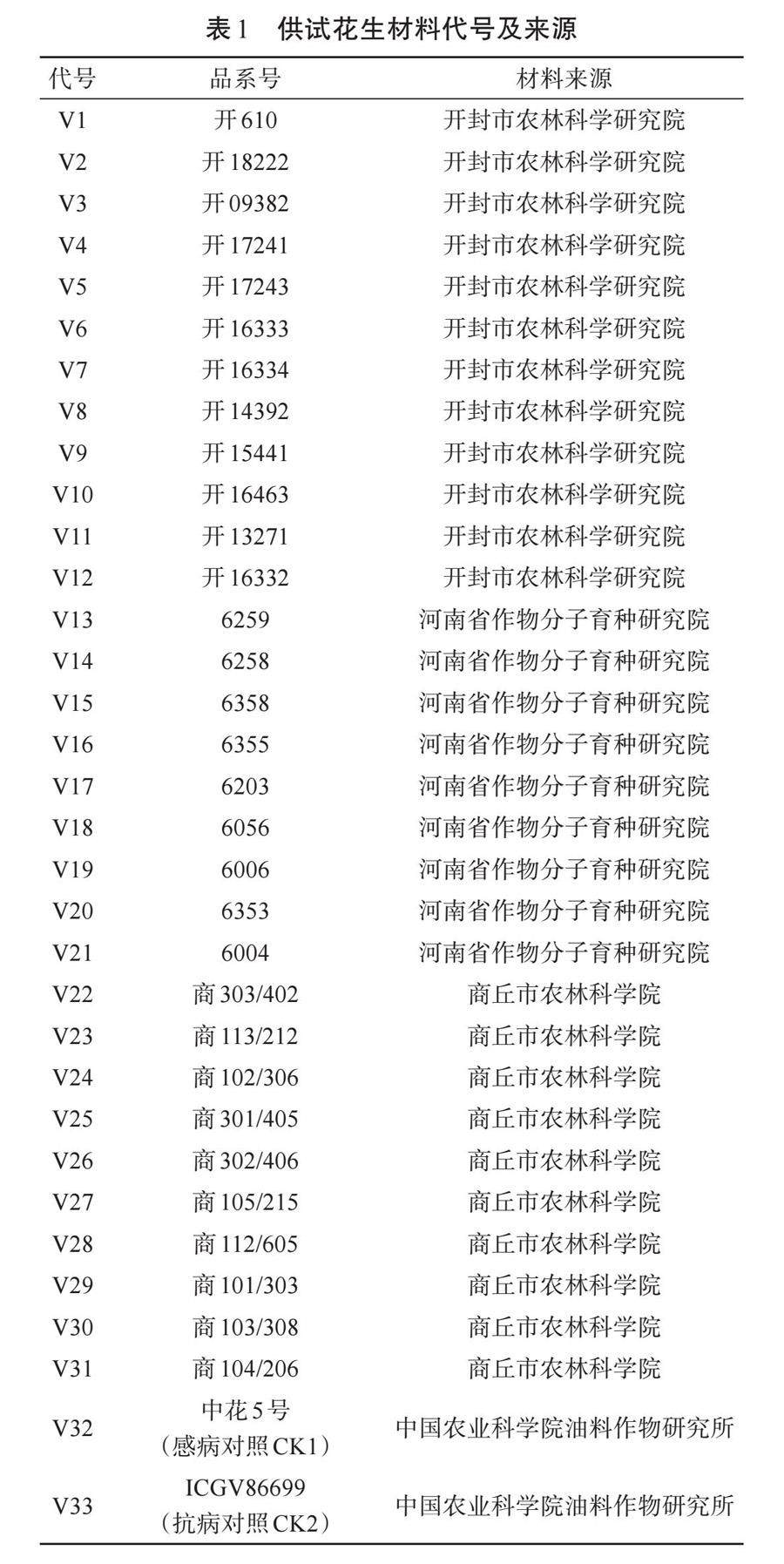

农艺·园艺 | 花生新品系叶斑病抗性鉴定及防治要点

农艺·园艺 | 花生新品系叶斑病抗性鉴定及防治要点

-

农艺·园艺 | 核桃栽培技术的优化与高产栽培模式研究

农艺·园艺 | 核桃栽培技术的优化与高产栽培模式研究

-

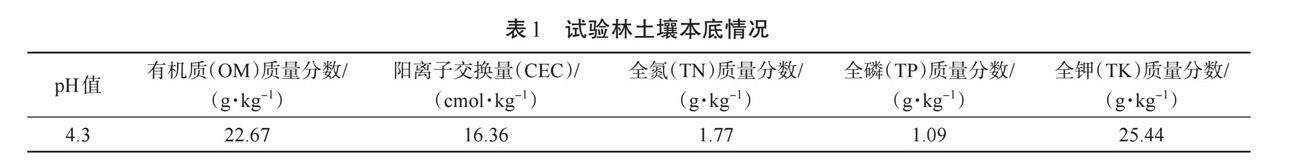

林业·园林 | 桉树人工林种植技术与对比施肥研究

林业·园林 | 桉树人工林种植技术与对比施肥研究

-

林业·园林 | 广西国家储备林建设中存在的问题及解决对策研究

林业·园林 | 广西国家储备林建设中存在的问题及解决对策研究

-

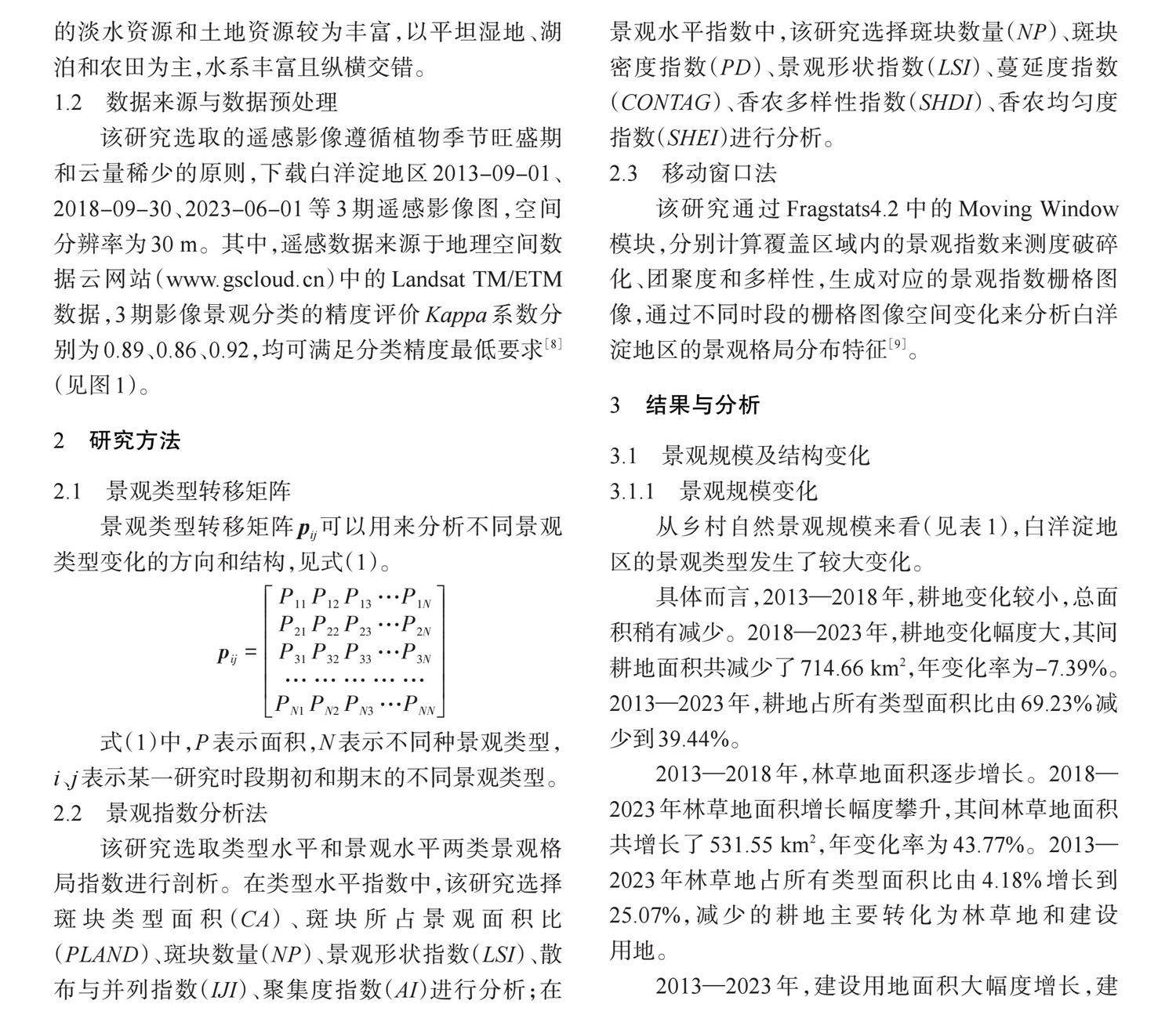

资源·环境·生态 | 白洋淀地区乡村自然景观格局时空演变特征研究

资源·环境·生态 | 白洋淀地区乡村自然景观格局时空演变特征研究

-

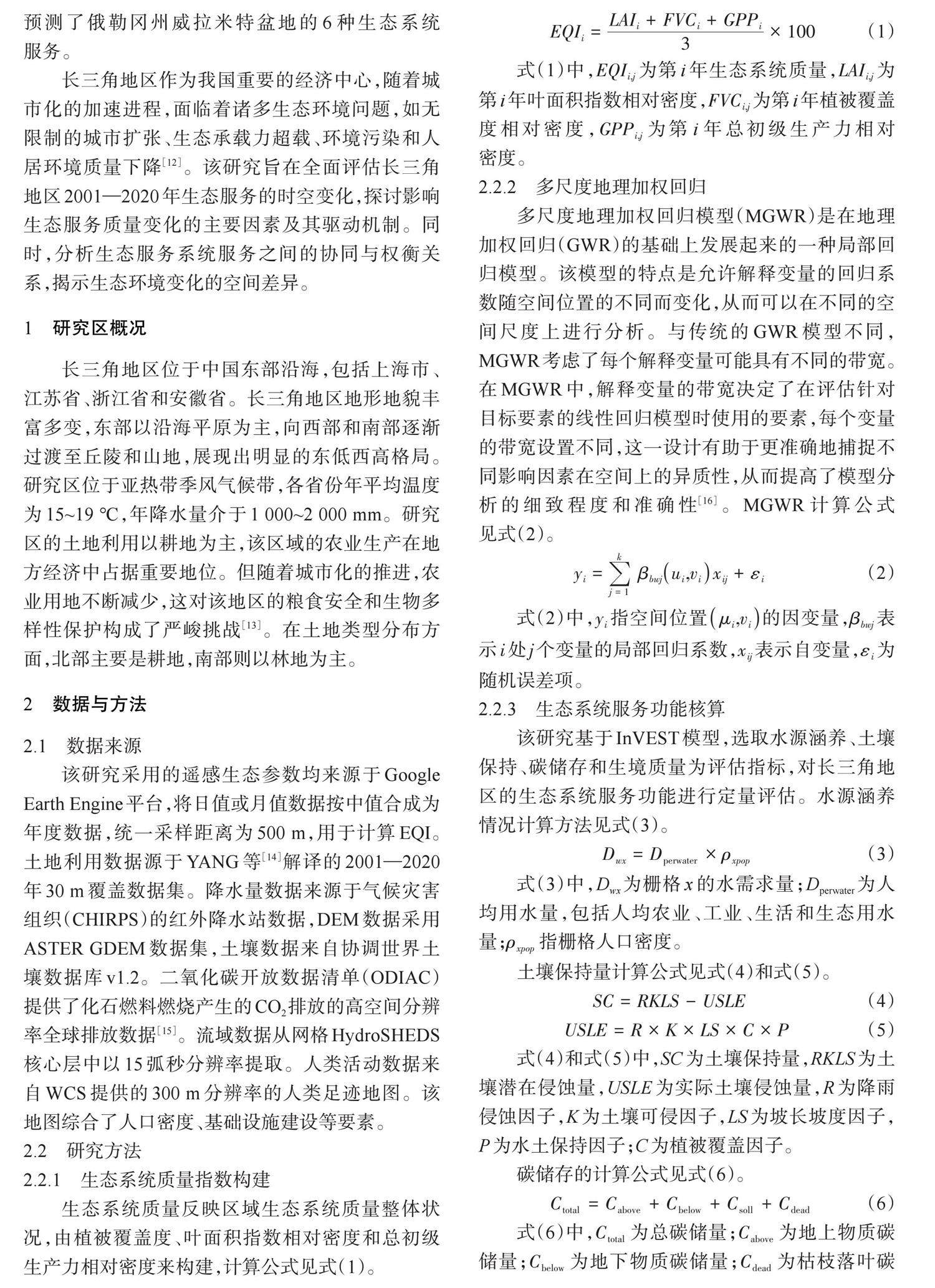

资源·环境·生态 | 长三角地区生态系统服务评估及影响因素分析

资源·环境·生态 | 长三角地区生态系统服务评估及影响因素分析

-

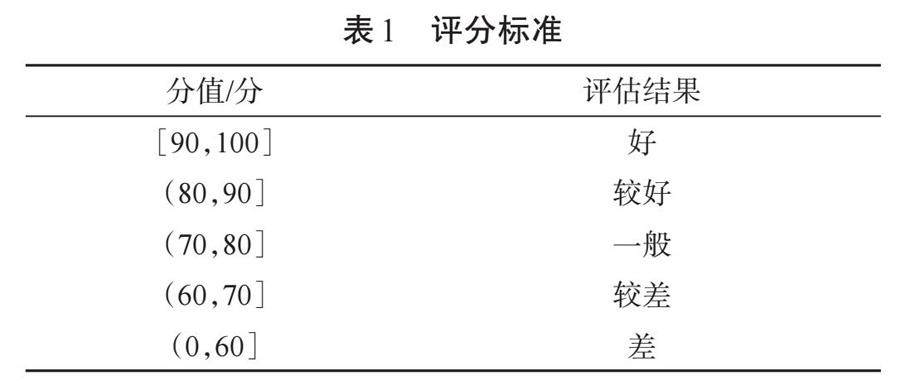

资源·环境·生态 | “多规合一”视角下海洋空间规划的实施评估与思考

资源·环境·生态 | “多规合一”视角下海洋空间规划的实施评估与思考

-

资源·环境·生态 | 乡村振兴视角下农村人居环境提升路径研究

资源·环境·生态 | 乡村振兴视角下农村人居环境提升路径研究

-

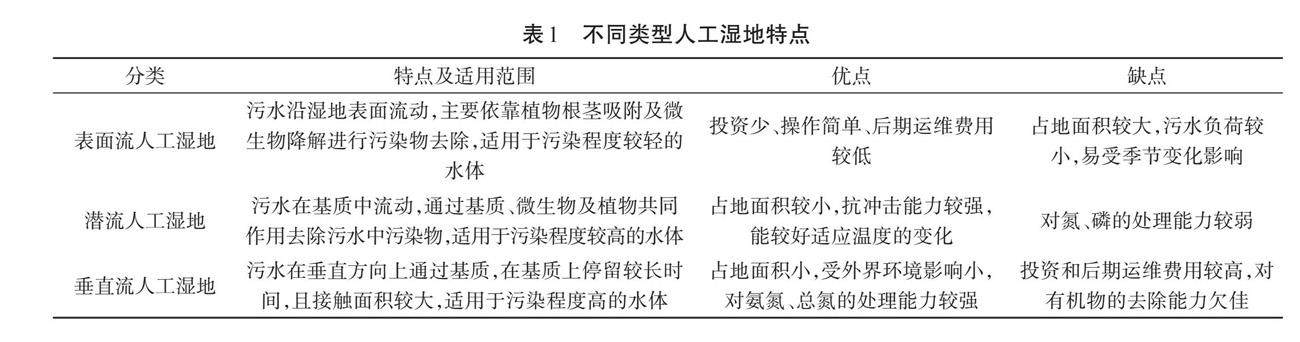

资源·环境·生态 | 人工湿地技术在农村生活污水治理中的应用探讨

资源·环境·生态 | 人工湿地技术在农村生活污水治理中的应用探讨

-

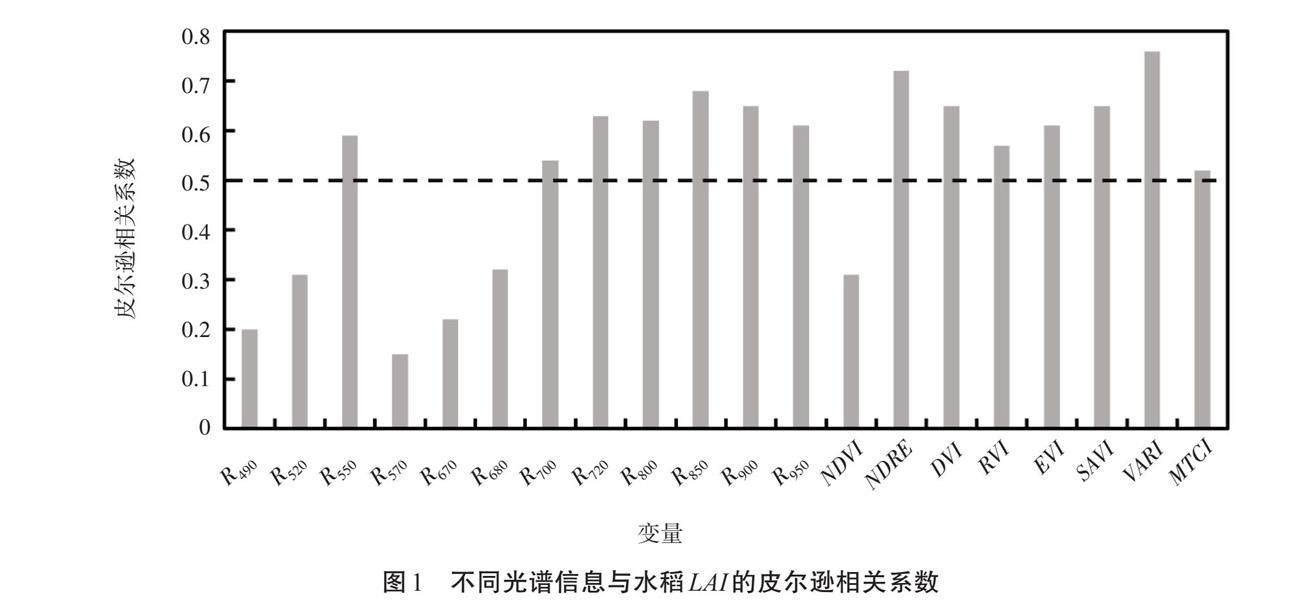

现代农业工程 | 基于无人机遥感数据的智能态势感知技术应用

现代农业工程 | 基于无人机遥感数据的智能态势感知技术应用

-

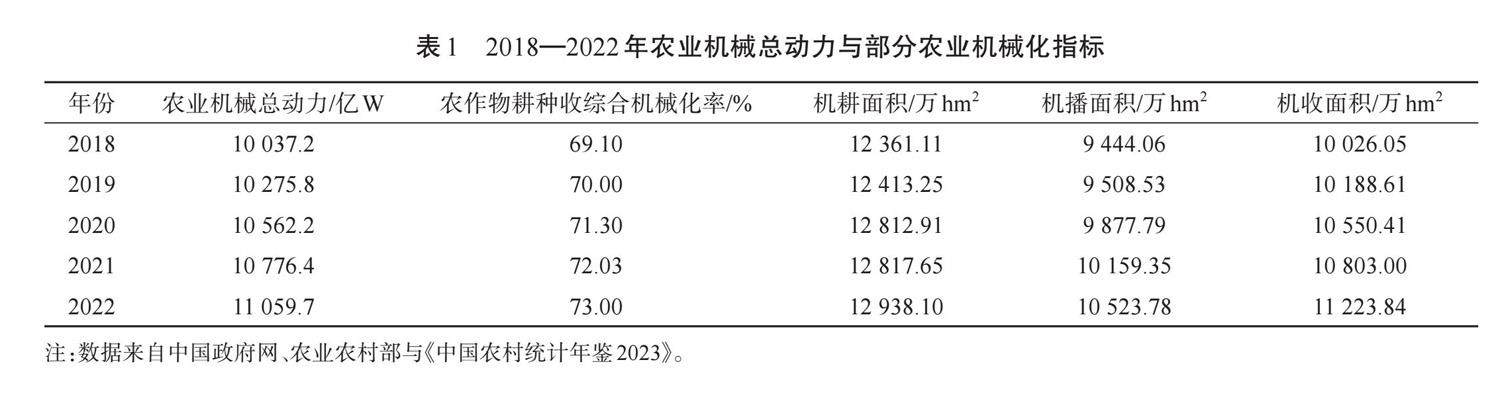

现代农业工程 | 我国农业机械化发展现状及对策

现代农业工程 | 我国农业机械化发展现状及对策

-

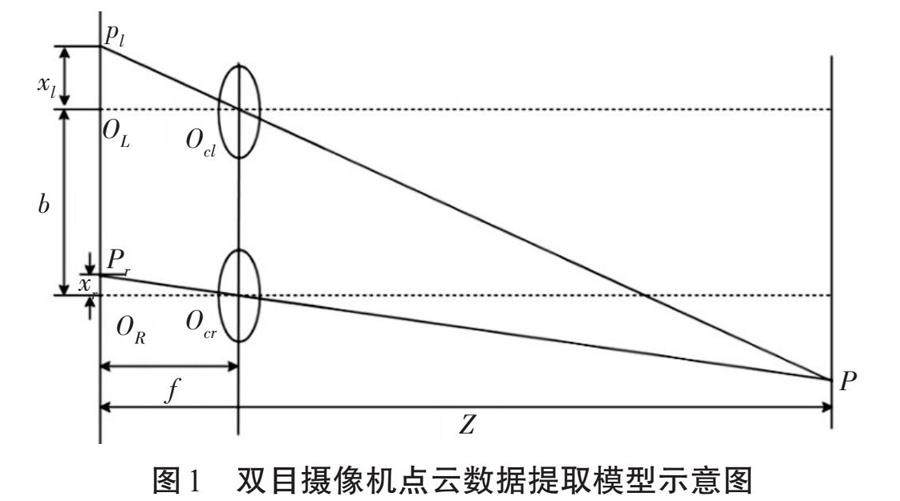

现代农业工程 | 自走式果园植保机关键技术分析及结构设计

现代农业工程 | 自走式果园植保机关键技术分析及结构设计

过往期刊

更多-

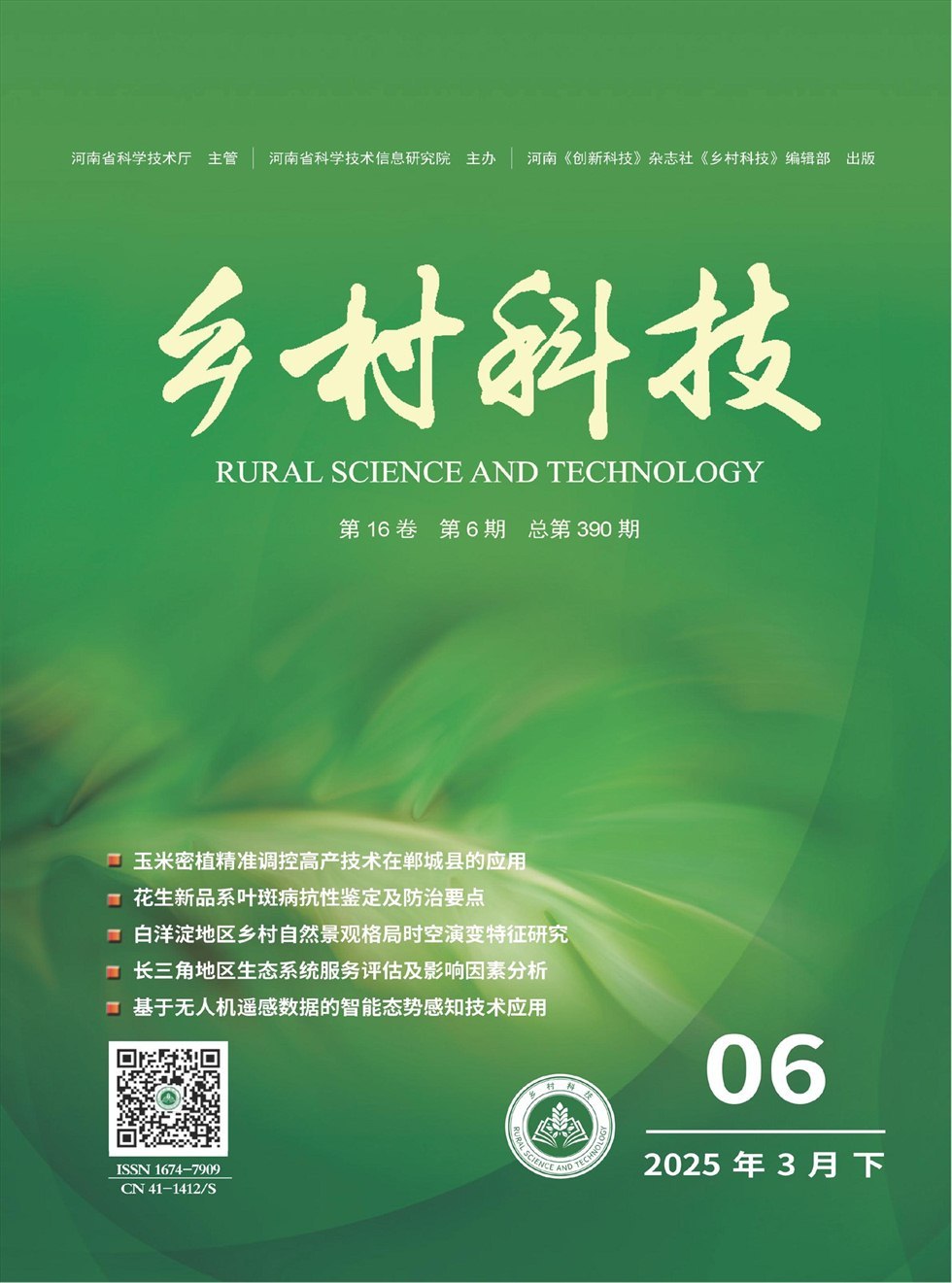

乡村科技

2025年24期 -

乡村科技

2025年23期 -

乡村科技

2025年22期 -

乡村科技

2025年21期 -

乡村科技

2025年20期 -

乡村科技

2025年19期 -

乡村科技

2025年18期 -

乡村科技

2025年17期 -

乡村科技

2025年16期 -

乡村科技

2025年15期 -

乡村科技

2025年14期 -

乡村科技

2025年13期 -

乡村科技

2025年12期 -

乡村科技

2025年11期 -

乡村科技

2025年10期 -

乡村科技

2025年09期 -

乡村科技

2025年08期 -

乡村科技

2025年07期 -

乡村科技

2025年06期 -

乡村科技

2025年05期 -

乡村科技

2025年04期 -

乡村科技

2025年03期 -

乡村科技

2025年02期 -

乡村科技

2025年01期

登录

登录