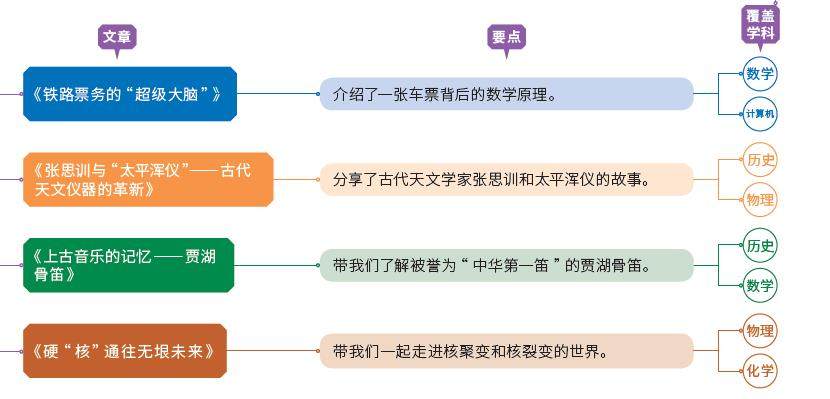

目录

快速导航-

卷首语 | 海上生明月,九天揽星河

卷首语 | 海上生明月,九天揽星河

-

特别策划 | 冲向月球基地

特别策划 | 冲向月球基地

-

特别策划 | “硬”还是“软”?人类如何着陆月球

特别策划 | “硬”还是“软”?人类如何着陆月球

-

特别策划 | 月球水冰知多少

特别策划 | 月球水冰知多少

-

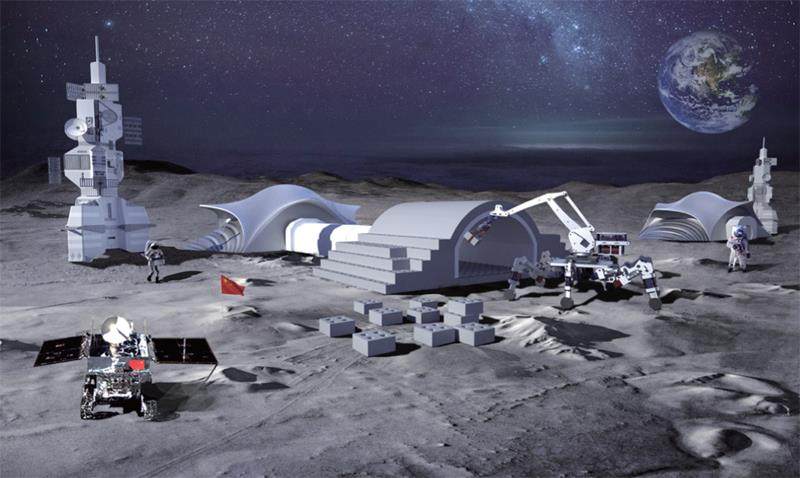

特别策划 | 月壤砖:在月球“搭积木”

特别策划 | 月壤砖:在月球“搭积木”

-

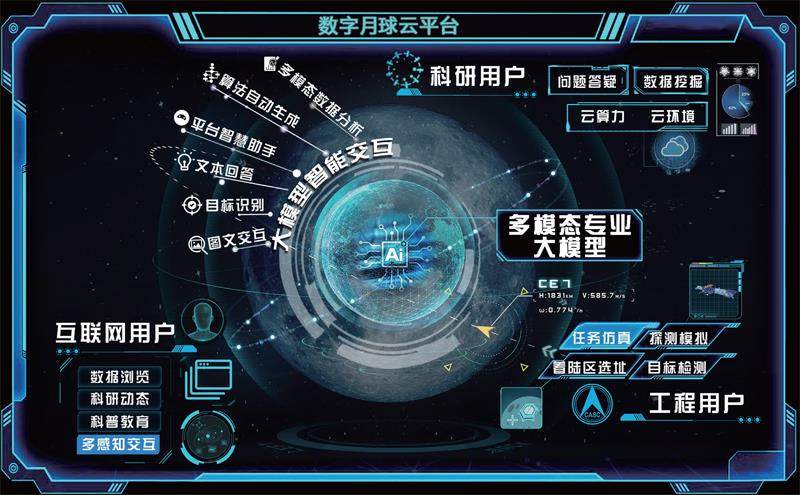

特别策划 | 多模态模型:透视月球演化的奥秘

特别策划 | 多模态模型:透视月球演化的奥秘

-

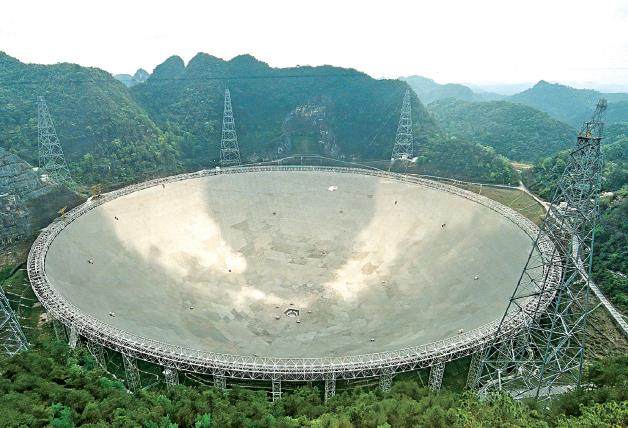

特别策划 | 飞到月球背面建望远镜

特别策划 | 飞到月球背面建望远镜

-

特别策划 | 少年陨石学家养成记

特别策划 | 少年陨石学家养成记

-

特别策划 | 航天器轨道设计师的科研日常

特别策划 | 航天器轨道设计师的科研日常

-

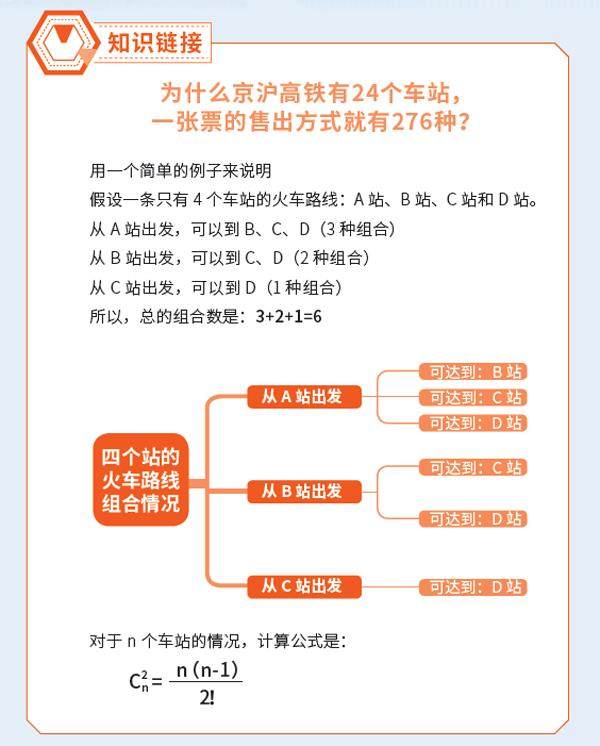

特别策划 | 铁路票务的“超级大脑”

特别策划 | 铁路票务的“超级大脑”

-

特别策划 | 辅酶Q10水稻诞生记

特别策划 | 辅酶Q10水稻诞生记

-

特别策划 | 揽月逐梦 于苍穹下起航

特别策划 | 揽月逐梦 于苍穹下起航

-

探索发现 | 海洋盐度探测卫星:在太空中“品尝”海水咸淡

探索发现 | 海洋盐度探测卫星:在太空中“品尝”海水咸淡

-

科学微距改 | 前沿

科学微距改 | 前沿

-

科学微距改 | 观点

科学微距改 | 观点

-

科学微距改 | 数字

科学微距改 | 数字

-

科学微距改 | 趣闻

科学微距改 | 趣闻

-

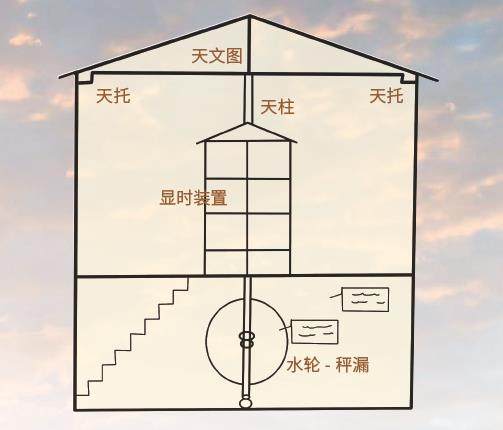

科学微距改 | 张思训与“太平浑仪”

科学微距改 | 张思训与“太平浑仪”

-

科学微距改 | 叶培建探月赤子心逐梦苍穹志

科学微距改 | 叶培建探月赤子心逐梦苍穹志

-

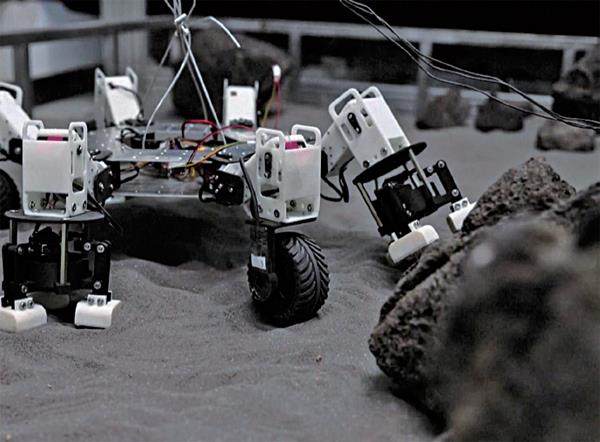

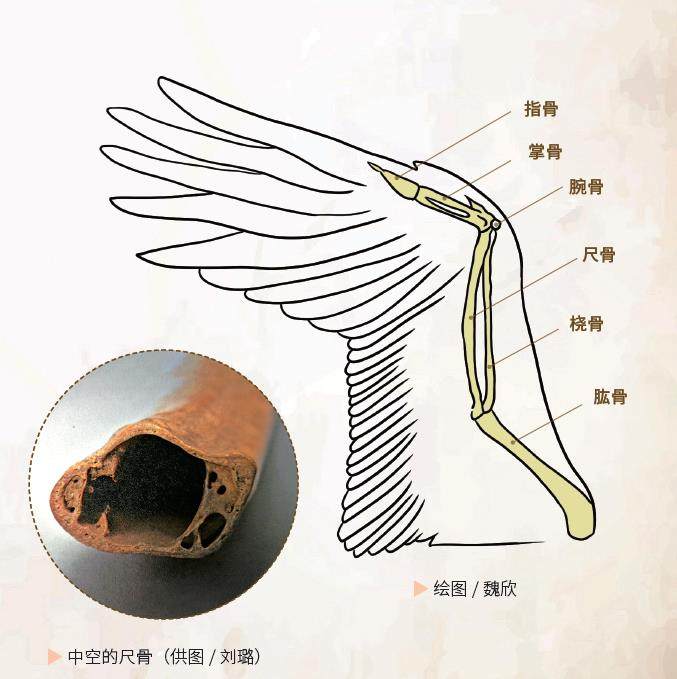

科学微距改 | 月球车“开路”共筑月球家园

科学微距改 | 月球车“开路”共筑月球家园

-

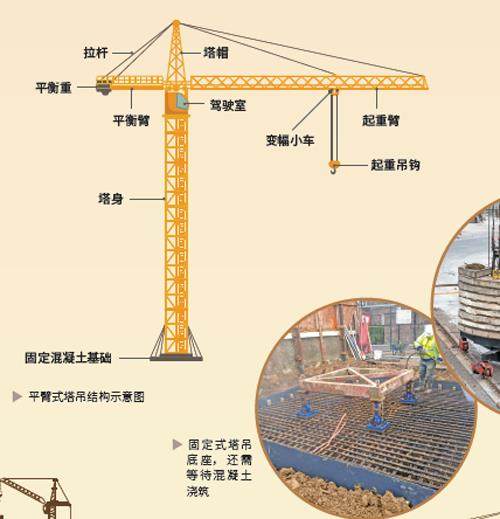

学海新知 | 塔吊以钢铁“撬动”云端

学海新知 | 塔吊以钢铁“撬动”云端

-

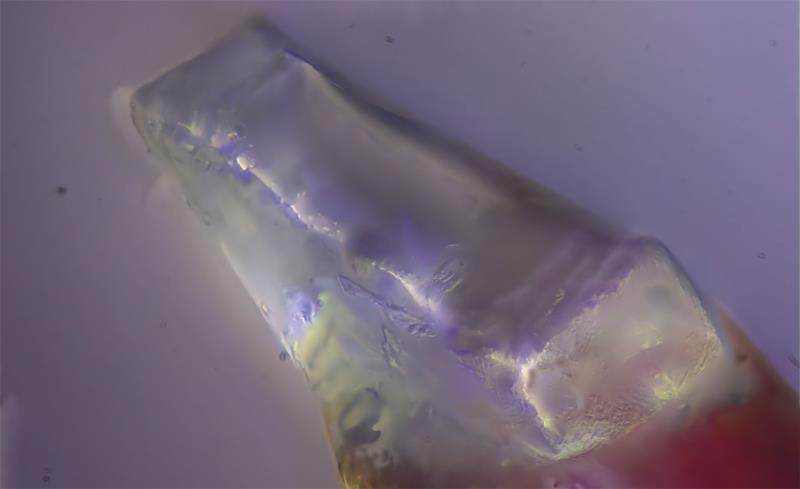

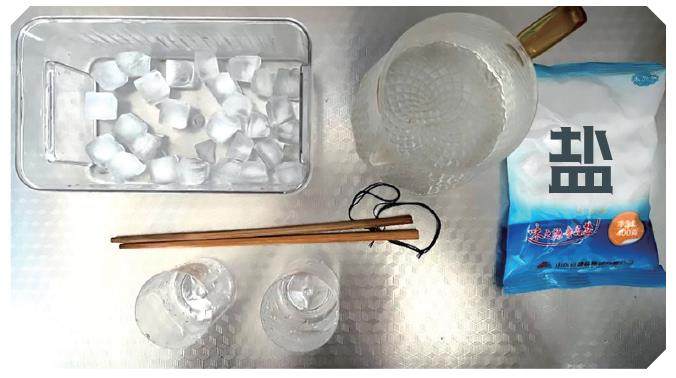

学海新知 | 模拟太空微重力环境下的晶体生长实验

学海新知 | 模拟太空微重力环境下的晶体生长实验

-

艺术中的科学 | 上古音乐的记忆

艺术中的科学 | 上古音乐的记忆

-

兵器与谋略 | 导弹来袭反导系统“亮剑”

兵器与谋略 | 导弹来袭反导系统“亮剑”

-

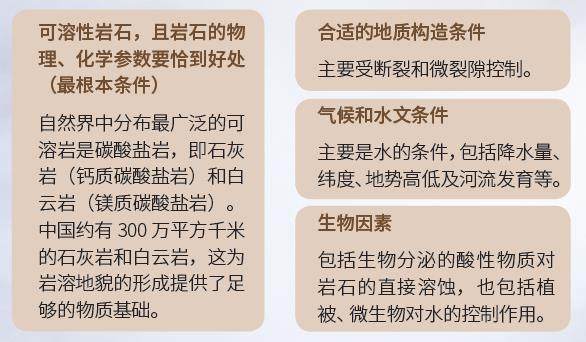

行知天下 | 光雾山-诺水河地质、水文与生态的自然画卷

行知天下 | 光雾山-诺水河地质、水文与生态的自然画卷

-

科学起航 | 对话学界泰斗叩响真理之门

科学起航 | 对话学界泰斗叩响真理之门

-

科学起航 | 小话筒探知大科学科学小记者访谈大科学家

科学起航 | 小话筒探知大科学科学小记者访谈大科学家

-

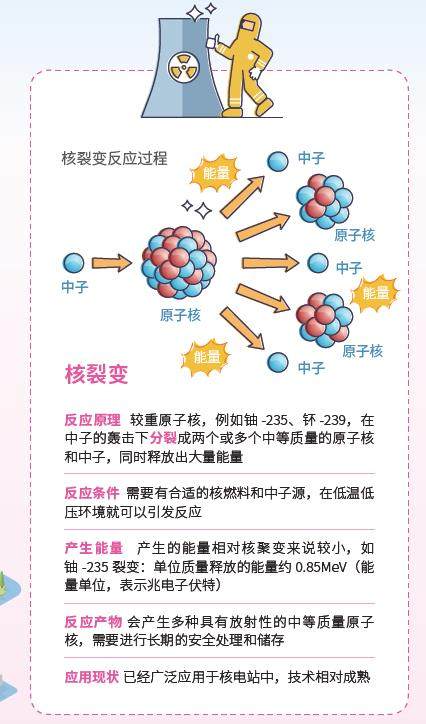

生活解码 | 硬“核”通往无垠未来

生活解码 | 硬“核”通往无垠未来

-

青春密语 | 借哪吒之力 搬走那座“大山”

青春密语 | 借哪吒之力 搬走那座“大山”

-

漫画科学 | 能填饱“肚子”的锂离子电池

漫画科学 | 能填饱“肚子”的锂离子电池

-

漫画科学 | “意大利面”制绷带

漫画科学 | “意大利面”制绷带

-

科幻空间站 | C城无馁患

科幻空间站 | C城无馁患

-

科幻空间站 | 新生

科幻空间站 | 新生

-

科幻空间站 | 科技与人类命运的辩证法

科幻空间站 | 科技与人类命运的辩证法

-

编读互动 | 航天探索 永无止境

编读互动 | 航天探索 永无止境

-

编读互动 | 寻找宜居星球

编读互动 | 寻找宜居星球

-

编读互动 | 百问百答

编读互动 | 百问百答

-

编读互动 | 本期内容亮点提示

编读互动 | 本期内容亮点提示

登录

登录